Para comenzar me gustaría reflexionar un dato interesante en el marco del 1er encuentro Afro-intercultural con la huasteca, titulado “Bajada de Máscaras” y acontecido el 29 de septiembre pasado. Fecha por demás importante, pues en ella, anualmente, se realiza el ritual que da inicio a las festividades del Xantolo en la huasteca alta y del Ochavario en la huasteca baja. En este día se realiza la “bajada” y limpieza ritual de las máscaras y los atuendos que permanecieron guardados durante casi 11 meses. Se colocan las primeras ofrendas en las casas y en espacios comunitarios, además se inician los recorridos de las comparsas a las plazas y los altares hasta el día de muertos.

Vale decir que esta fecha (29 de septiembre), en la que se rememora a San Miguel Arcángel, coincide con el equinoccio de otoño y da lugar al periodo en el que las noches son más largas. Además de marcar el fin de las cosechas de verano y el inicio de la siembra de invierno. Por ello, es común observar la luna “de la cosecha o luna de maíz”, la cual se ve más grande y rojiza que en el resto del año, señal del inicio del otoño en el hemisferio norte. En la zona del Caribe, particularmente en República Dominicana, la conmemoración de San Miguel Arcángel incluye música de palos o atabales, el encendido de velas y la participación de los “caballos de misterio”.

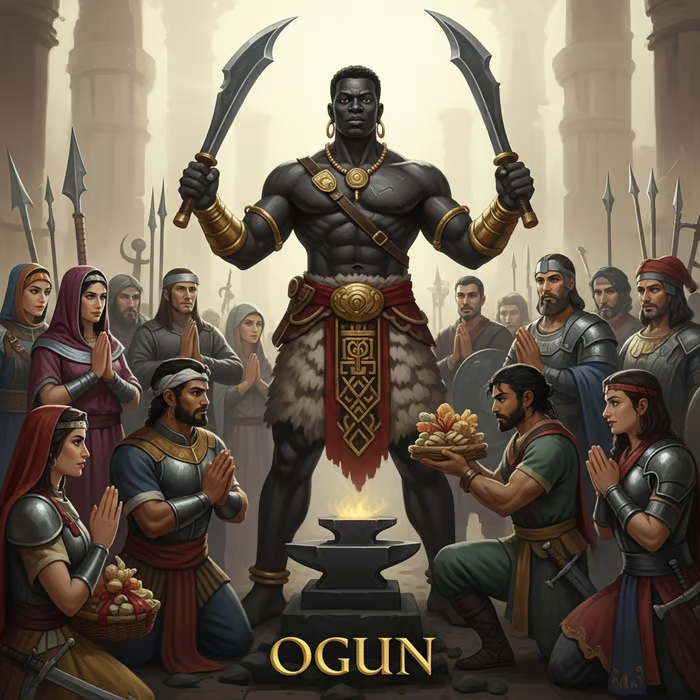

Evidenciando un sincretismo cultural con elementos católicos y africanos, pues para las comunidades afrodescendientes de la región, San Miguel no es solo un protector celestial, sino también un símbolo de la lucha permanente entre el bien y el mal. Entrelazándose la figura del arcángel con la figura de Ogun (u Oggún), deidad de la religión yoruba originaria de Nigeria, Benín y Togo. Identificado como el dios de la guerra, las armas, la tecnología y los oficios relacionados con el metal, por lo que se considera el patrono de los herreros, cirujanos, soldados y policías, al igual que San Miguel.

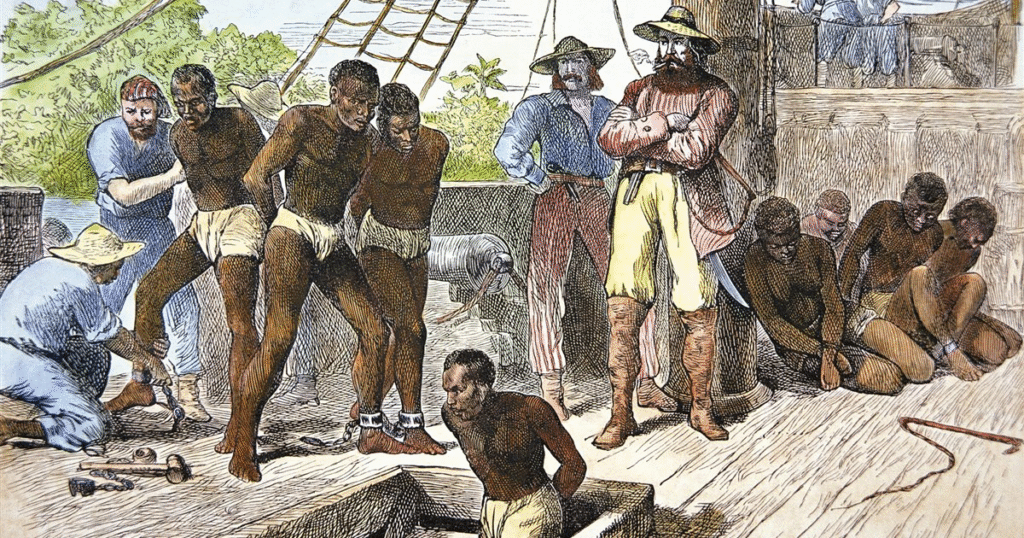

La presencia estos elementos africanos en las celebraciones religiosas del Caribe no puede entenderse sin recordar que, durante los siglos XVI al XIX, millones de personas fueron esclavizadas y trasladadas de manera forzosa desde distintas regiones de África hacia América. Los principales puntos de origen se encontraban en la zona centro-occidental del continente: Guinea, la región Congo-Angola, Senegambia, Togo, Nigeria y Benín. Estos pueblos trajeron consigo lenguas, prácticas rituales y sistemas religiosos que, al encontrarse con las prácticas originarias y el cristianismo impuesto por los europeos, dieron lugar a expresiones sincréticas singulares.

En consecuencia, las expresiones culturales caribeñas contemporáneas son el resultado de ese cruce forzado pero fértil, donde las memorias africanas se reconfiguraron y resistieron a través de la música, la danza, la devoción popular, entre otras elementos culturales que permitiendo a las comunidades africanas y afrodescendientes mantener vivas sus tradiciones en un contexto de opresión. La memoria de los afrodescendientes en América no solo se preserva en estas prácticas, sino que también ha cobrado fuerza en el ámbito de los derechos humanos. Pues, diversas organizaciones han impulsado, en las últimas décadas, iniciativas para visibilizar esta herencia, buscando el reconocimiento internacional y estrategias para combatir las desigualdades históricas derivadas de la esclavitud y el racismo estructural.

En este sentido, durante la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (2009), se lanzó el “Plan de Acción de Durban de aplicación Internacional” (ONU, 2009), que culminó con la declaración en 2011 del “Año Internacional para los Afrodescendientes”. A partir de esta iniciativa, el 30 de enero de 2013 se estableció el primer “Decenio Internacional de los Afrodescendientes” con vigencia de 2015 a 2024, bajo el lema Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, comprometiendo a los Estados participantes a generar políticas de evaluación, inclusión y reparación histórica.

Las primeras acciones en México, fueron el conocimiento del número y ubicación de los afrodescendientes del país, así como sus características socioeconómicas a través de la inclusión de la pregunta “De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿usted se considera negra(o), es decir, afromexicana(o) o afrodescendiente?”, en la Encuesta Intercensal de 2015, bajo el enfoque del autorreconocimiento y con independencia de las características fenotípicas o genotípicas de las personas. Permitiendo visibilizar a la población afrodescendiente del país con la reforma publicada en el Diario de la Federación el 9 de agosto de 2019 del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la adición del apartado C, el cual enuncia que:

Esta constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores de este artículo, a fin de garantizar su desarrollo e inclusión social, en los términos que establezca la Constitución, así como su libre determinación, que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Los pueblos y comunidades afromexicanas se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio nacional desde la época colonial.

Teniendo como base el reconocimiento constitucional, se reformuló la pregunta de autoadscripción para el Censo Nacional del año 2020. En cuyo cuestionario ampliado, se consultaba a todos los habitantes de una vivienda si “Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿se considera afromexicano(a), negro (a) o afrodescendiente?”. Cuestionamiento al que 2,576, 213 personas en el país respondieron afirmativamente y en el estado de Veracruz 215,435 personas se reconocieron como afromexicanos. Colocando al estado en el 3er lugar a nivel nacional.

Para el caso que nos compete en este encuentro, el municipio de Tuxpan reportó la existencia de 3,332 afrodescendientes de entre 15 a 59 años, de los cuales 1,692 eran mujeres y 1,640 son hombres. Pero, ¿de dónde vinieron?, ¿cómo llegaron? Para responder, debemos hacer un poquito de memoria y remontarnos al año de 1519, cuando en Tuxpan florecían diversas culturas, pues antes de la llegada de los españoles, este era un territorio dinámico en el que coexistian al sur la cultura totonaca y en el norte los huastecos y nahuas. Los expertos refieren que el primer asentamiento que dio origen a la ciudad se localizaba en el margen derecho del río, mirando hacia su desembocadura; este pequeño centro ceremonial es conocido como Tabuco.

Hacia mediados del siglo XV (1450-1490), la región de Tuxpan fue dominada por el Imperio Mexica, quienes dejaron la zona diezmada económica y poblacionalmente. Así, cuando los españoles arribaron en 1519, Tabuco y los asentamientos de sus alrededores se encontraban empobrecidos. La falta de minas de oro o plata y de ganado hizo que la región fuera vista por los colonizadores como un territorio de escaso valor económico, lo que intensificó su despoblamiento. Pues la poca población que quedaba fue reducida (o congregada) de manera forzosa, obedeciendo las órdenes de Nuño de Guzmán y esclavizada, embarcada y vendida en las islas del Caribe, para obtener a cambio reses, caballos, ovejas y herramientas agrícolas.

La venta de naturales esclavizados ceso hasta 1542 con el decreto de las Leyes Nuevas, las cuales prohibieron formalmente la esclavitud de la población originaria (o de los indios, según las clasificaciones poblacionales de la época). Sin embargo, la casi despoblación de la zona ya era un hecho y a pesar de ello, los conquistadores iniciaron el proceso de reorganización social y económica, estableciendo las encomiendas de Tabuco y Tumilco. Gracias a diversa documentación y crónicas, sabemos que hacia 1592 y durante los procesos mencionados, ya se registraba la presencia de mulatos en la zona, lo que sugiere que los africanos empezaron a arribar desde mediados del siglo XVI, probablemente como sirvientes o trabajadores al servicio de los encomenderos españoles.

En el orden administrativo, Tuxpan quedó integrado en la Intendencia de Puebla, dentro de la subdelegación de Huauchinango. No obstante, a pesar de los altibajos de su historia temprana, su posición estratégica a orillas del Golfo de México le permitió consolidarse después de la caida del puerto de Tamiahua, acaecido tras una serie de acontecimientos que iniciaron con el incendio del 18 de marzo de 1793, continuaron con el huracán de 1805 y finalizaron con el azolve del río. Este proceso dio paso al auge del puerto de Tuxpan, al cual las familias españolas y mejor acomodadas se trasladaron, consolidándose desde el siglo XVIII y aún después de la independencia como un importante puerto marítimo para el comercio y la comunicación en el país.

Ahora bien, más allá de su papel administrativo y comercial, la vida social de Tuxpan puede rastrearse a través de sus registros parroquiales, los cuales constituyen una fuente invaluable para comprender la composición, la diversidad social y la transformación de su población entre mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Puntualmente los libros de bautizos permiten observar la presencia constante de familias afrodescendientes -pardos y mulatos libres- que aparecen desde mediados del siglo XVIII y que, junto con indígenas y españoles, dieron forma a una sociedad diversa.

El primer volumen de bautizos, iniciado el 12 de enero de 1755 y concluido el 4 de septiembre de 1771, ya muestra de manera explícita la presencia de población afrodescendiente: la primera partida corresponde a una hija legítima “de calidad parda libre”, nacida de padres igualmente pardos libres. Este dato, aunque breve, es revelador. Indica que para mediados del siglo XVIII existían familias afrodescendientes asentadas en la cabecera de Tuxpan, integradas en la vida cotidiana y reconocidas por la Iglesia local. Llama la atención que en los registros del libro de bautizos de indios con temporalidad de 1771 a 1792, aparecen constantemente padrinos identificados como pardos libres, lo que sugiere lazos de compadrazgo y vínculos sociales interétnicos.

A fines de 1786, un nuevo libro titulado “de la gente de razón”, asienta los bautismos de españoles, indios, mulatos y demás castas, lo que refleja el afán de la administración parroquial por distinguir las “calidades” de las personas. Esta clasificación se intensificó en el tránsito hacia el siglo XIX, con el inició en 1804, de un volumen en el que se especifica claramente que se registraban “españoles, indios y mulatos”, siendo los primeros asientos, los de cuatro familias pardas libres. De manera similar, el libro de 1811 consigna, partidas de familias mulatas y pardas. La práctica de asentar la “calidad” de cada bautizado persistió hasta entrado 1822, año en que se observa una oscilación en la forma de registrar: en unos meses se consignaban de manera explícita las calidades (pardo, mulato, indio, español), y en otros se reducían a abreviaturas marginales o incluso se omitían.

Finalmente, hacia finales de octubre de ese mismo año, las categorías dejaron de inscribirse en las partidas de bautismo, mostrando la progresiva desaparición de un sistema de clasificación que había sido característico del orden colonial. Este detallado registro parroquial confirma lo que diversos estudios han señalado: que el sistema de castas, aunque pretendía establecer un orden jurídico y fiscal basado en la “calidad” de las personas, estaba lejos de reflejar la realidad social de Tuxpan y de la Nueva España en su conjunto. La práctica de señalar calidades en los libros respondía más a un ideal normativo que a una rigidez efectiva en la vida diaria, marcada por el mestizaje y la movilidad social. De hecho, desde la segunda mitad del siglo XVII, la recuperación demográfica en varias regiones novohispanas había acelerado la mezcla entre distintos grupos, haciendo cada vez más difícil trazar fronteras sociales precisas.

Es importante subrayar que la Nueva España nunca fue una sociedad de plantación en sentido estricto, ni dependió estructuralmente de la esclavitud como base de su economía, como sucedía en el Caribe o en Brasil. Por el contrario, la presencia afrodescendiente se manifestó de forma más dispersa, articulada a oficios diversos: agrícolas, portuarios, domésticos, artesanales, ganaderos y militares. En este último ámbito, la participación de negros, mulatos, morenos y pardos fue significativa durante la segunda mitad del siglo XVIII y en el marco de las guerras de independencia, formaron parte tanto de las fuerzas realistas como de las insurgentes en las regiones del Golfo, lo que refuerza su papel central en la historia política y social del periodo.

En suma, reconocer la presencia afrodescendiente en Tuxpan no sólo amplía nuestra comprensión de la historia local, sino que también nos invita a repensar los cimientos culturales sobre los que se construyó la región. Las memorias que hoy subsisten en celebraciones como la “Bajada de Máscaras” son testimonio de una herencia viva que resistió el olvido y el silenciamiento. Recuperar estas huellas no es un acto de nostalgia, sino un ejercicio de justicia histórica y de reconocimiento a quienes, desde su anonimato, forjaron con su trabajo, su fe y su alegría, la historia compartida que hoy celebramos. En suma, reconocer la herencia afrodescendiente en Tuxpan es también reconocer las múltiples raíces que dieron forma a la identidad local.

Las memorias de África y de la Huasteca continúan vivas en los rituales, las palabras y los rostros de quienes habitan este territorio. Y después de todo lo que hemos recordado, me gustaría dejar una pregunta abierta: si hoy tocaran a tu puerta, ¿quién se atrevería a decir “yo soy afromexicana, afrodescendiente, negro, prieto o moreno”? Porque, lo que no se nombra, no existe.

[1] Personas que reciben la energía o son “poseídos” por los “loa” durante las celebraciones.

[2] El alcance de esta propuesta fue tan significativo que, en diciembre de 2024, la ONU proclamó el “Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes” (2025-2034), reafirmando así la importancia de mantener vigente la memoria africana en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

[3] Gómez, 2012, p.161