Recopilar la obra de escritoras es ya, en sí mismo, un afán sinuoso y que se vuelve de suyo meritorio. Sin embargo hay que subrayar que hacerlo es algo más que recopilación, antología. En el caso de estas cuatro primeras Insurrectas, Patricia Rosas Lopátegui, en complicidad con Editorial Gedisa, nos lleva por esos caminos escabrosos. Me la imagino con pala y pico desenterrando monumentos y libros, como una arqueóloga. Porque sucede que mucha de esa obra escrita, urdida por mujeres, existe gracias al capricho o a la buena fortuna; es el caso de las letras de la niña Carmen Mondragón, cuya maestra de primaria tuvo la visión de imaginar que su pupila llegaría lejos y guardó esos primeros poemas surrealistas, esas primeras prosas atrevidas enfocadas en su cuerpo y en la desigualdad de género, avant la lettre.

Carmen Mondragón padeció la fama de su padre, el general porfirista Manuel Mondragón. Luego se casó con un militar, Manuel Rodríguez Lozano, al que reconstituyó en artista y de quien se distanció por incompatibilidades propias de sus preferencias sexuales. La originalidad de su estilo y la pericia con que administró ella misma su imagen en la plástica y en la fotografía, son dignas de admirarse. Sus ojos se volvieron icónicos en el arte de tiempo; su cuerpo desafiante simboliza su género y su época, pese a que parece haber desaparecido para los pinceles y las lentes, como ocurre con todas las mujeres, pasados los cuarenta.

La poesía y la prosa de Nahui Ollin (pseudónimo que transmite su energía volcánica) es hoy tan vigente como hace un siglo. Constaté, en la presentación del primer volumen de Insurrectas, como Nahui habla a las mujeres jóvenes de España, de Francia, de Jalisco, de la ciudad de México, de Nuevo México, de California. Es ella, la misma Carmen Mondragón que creció en el México porfiriano, pero orquestó una revolución en el arte, en las letras, en la existencia pública de la mujer. Me hubiera gustado tomar yo misma una foto de su presencia en mi tiempo, cuando volví de París, a poco de su muerte, y trabajaba muy cerca de la que fue su casa paterna y, también, su última morada. Porque nos falta la foto de la vejez, a la que pronto llegaré y que, desafortunadamente, ella vivió prácticamente en la indigencia y sola. A Nahui, en la tercera edad, se la tachaba de ninfomaniaca, exhibicionista o loca, mientras a Gerardo Murillo, un grupo de enfermeras diligentes le acariciaban las manos en escenas tiernas y amorosas, sin jamás referirse a sus fetiches o desviaciones sexuales, en una agonía rodeada de paz y mimos.

A veces, Rosas Lopátegui se atora en la búsqueda de una fecha -quién hubiera pensado en lo que cuesta dar con las actas de nacimiento-. ¿La razón? Las fechas no siempre concuerdan, la sociedad patriarcal privilegia la juventud y para la mujer productiva, la tentación de quitarse los años se vuelve un recurso oportuno, cuando no necesario. Otro importante obstáculo deriva del nombre. Las mujeres cargan en el nombre los pecados del padre como si fueran propios. Cuando son transgresoras, les cuesta independizarse. Todas viven la separación y el divorcio como si en lugar de dejarlo, hubiesen matado al exmarido y también las aqueja el doble estándard que se aplica a las amantes y no a los amantes.

Otra fase de esta cuesta empinada es la edición pulida y organizativa que nos muestra a estas autoras de frente, de perfil, en ángulo, sin escatimar. El mayor abuso, la peor violencia que se ejerce contra las mujeres, todavía hoy, es el sesgo, la maña, la entrelínea, el gesto. Una constante en todas estas mujeres que Patricia ha reunido en Insurrectas es que han sido sujetas de desaparición forzada real o figurativa. Por eso, cada uno de estos libros más que una entrega textual o gráfica, nos ayuda a recuperarlas y reconstruirlas, arrebatárselas al olvido.

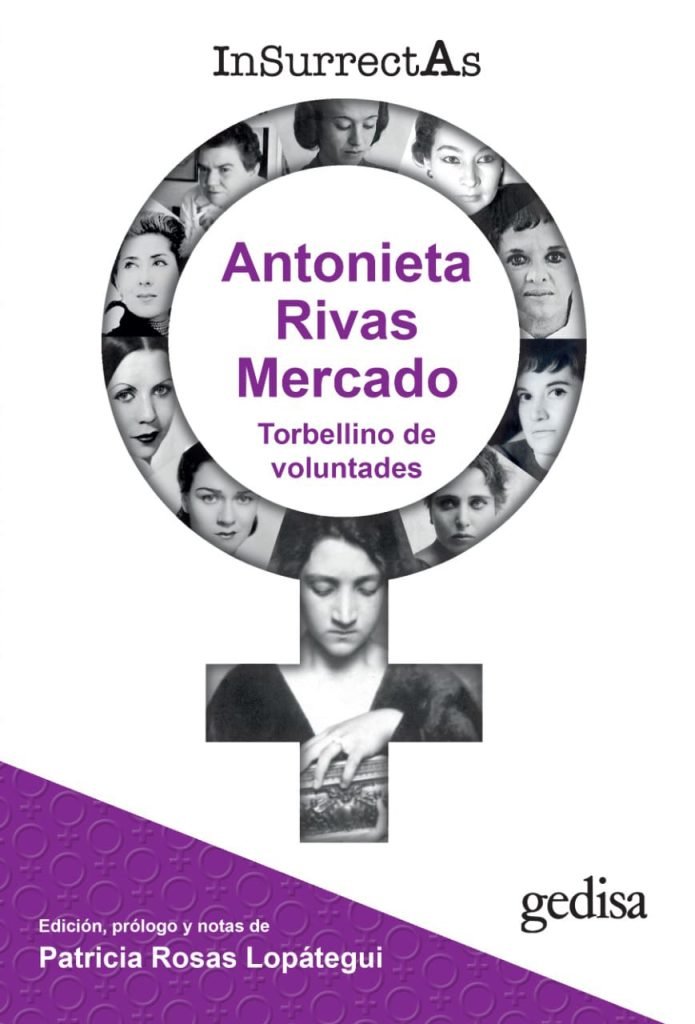

María Antonieta Rivas Mercado padeció también del buen nombre de su padre y, hoy, de su casa cuyo recate arquitectónico precede, para nuestro asombro, el esfuerzo por reditar sus obras. Ella es otra mujer genial, cuya obra vasta y versátil pasó por varias manos y baúles antes de llegar al lector. Rivas Mercado también fue opacada deliberadamente por Los Contemporáneos, sus contemporáneos y, no se exagera aquí al sugerir, hechura de ella. En su corta vida (se suicidó a los 33) fundó la escuela de música y el teatro; aglutinó en torno a ella el interés de jóvenes poetas; escribió para los diarios de Los Ángeles y Nueva York y abordó el teatro y la narrativa con gran diligencia y disciplina. Despojada de sus pertenencias por Andrés Henestrosa, Manuel Rodríguez Lozano y su padre y homónimo, primero, Antonieta fue despojada de nuevo por José Vasconcelos, quien conservó sus cosas, luego de su suicidio en París y, una tercera vez, por sus familiares y esposo, quienes oscurecieron su memoria y legado, en aras de un rol que oscureció hasta tornar invisible, su vida y su obra.

Las hermanas Campobello, tercera y cuarta en esta serie de Insurrectas, nacieron en medio de la revolución villista. Su vida y testimonios se tradujeron, en el caso de Nellie, en un acervo original y valioso de cuentos, poemas y testimonios y, en el caso de ambas, de danzas, coreografías, e historia del arte dancístico mexicano. Pese a no contar como sus pares, Carmen Mondragón y María Antonieta Rivas Mercado, con padres célebres, educación y recursos, las Campobello fueron autodidactas y revolucionaron, a su manera el mundo de las letras y del baile. Por ello resulta insólito que la mayor de ellas, Nellie, quien sobrevivió a sus hermanos, quedándose sola, desapareció, a la vista de toda una comunidad que incluye el medio intelectual, los maestros y alumnos de la escuela de danza que fundaron y México todo. Sus secuestradores, impunes, jamás dieron cuenta del acervo robado y en una página que más parece tomada de un guión de suspenso, un día fue hallado el cuerpo de Nellie Campobello, en una fosa común donde figuraba una lápida hechiza con sus iniciales y la fecha de su muerte.

Descubrir a este grupo de diez entraña un pacto de curiosidad, qué digo, de obsesión, por ir en pos de otras, para, a través de ellas, conmoverse con la vida de sus madres, de sus contemporáneas, de sus hijas. Estas mujeres fueron paridas en medio de las balas, en tiempos revueltos, de vientres de mujeres casi niñas. La madre de Guadalupe Dueñas no cumplía los catorce cuando se casó. La madre y vecinas de las Campobello vivían en el crucero de la muerte, viendo pasar a los dorados de Villa, jugándose la vida, a veces junto a ellos, en los caminos empedrados de una sierra en llamas.

“A todas ellas…” nos dice Patricia Rosas Lopátegui “…las vinculó su iconoclasia, su rebeldía y la pasión por la palabra, ya fuera desde la poesía, la narrativa, la dramaturgia, el periodismo, el activismo político y social, o partir de la escritura de guiones cinematográficos y para la televisión.” (Prólogo de la serie, p. 15.)

Y todo esto está hoy documentado en Insurrectas, a manera de guía, de invitación, de reto. Las lectoras que se nieguen a creer que la literatura y el arte son y han sido el coto exclusivo de autores heterosexuales, con unas cuantas pinceladas de diversidad, sabrán, al adentrarse en las obras de estas insurrectas que la lucha por la representación viene de lejos, pese a las trabas y las trancas con que el sistema patriarcal se esforzado en borrar hasta desaparecerlas esas voces otras que nos hablan.