(…) en cuanto a la carne, que hemos alimentado en demasía,

François Villon. “Epitafio” o “Balada de los ahorcados”

hace tiempo que está podrida y devorada

y los huesos, nosotros, ceniza y polvo nos volvemos.

De nuestros males no se burle nadie;

pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.

Un hombre le cede el paso a la taberna, haciendo una reverencia, le parece una broma pero él sabe que se le tiene en alta estima y se le respeta, ahí, entre la escoria que forman los asesinos, los ladrones, las prostitutas y los mendigos.

-¡Con nosotros François Villon, asesino y poeta![2]

Los que se encuentran dentro vuelven la cara hacia la puerta, la taberna se anima. Golpean los tarros de cerveza contra la mesa. Relucen las dagas y cuchillos con los que tamborilean sobre los platos.

-¡La Hermandad de la Coquille te recibe!

-¡Eh, poeta, mira quién está aquí!

Una anciana desdentada, vestida con harapos y a quien alguno de los hombres ha echado protectoramente sobre los hombros un chaleco, se levanta. La ayudan a subir a la mesa. Una prostituta barre con la mano los tarros y platos, que quedan a la orilla y la anciana se yergue, triunfal, sobre la mesa, en su decrepitud arquetípica, nudosa, como inventada por un artista que estuviera creando el concepto de ancianidad.

-¡Nuestra hermana acaba de dejar el calabozo!

-¡La mujer del armero ha triunfado sobre las armas del marido, a cien mil clientes distinguidos, a todas las camas de París y sobre el cruel pozo del oscuro calabozo! –canturrea un hombre con un parche sobre el ojo- Pero ¿sobrevivirá al profundo y mondo foso dó todos habremos de caer?

-¡Contemplen su destino, bellas zorras pendencieras –agrega otro, dirigiéndose a las mujeres, que hacen muecas de desprecio-, de entre todas las hermosas putas de París, ella fue la Bella Armera, la mujer del armero y amante del rey!

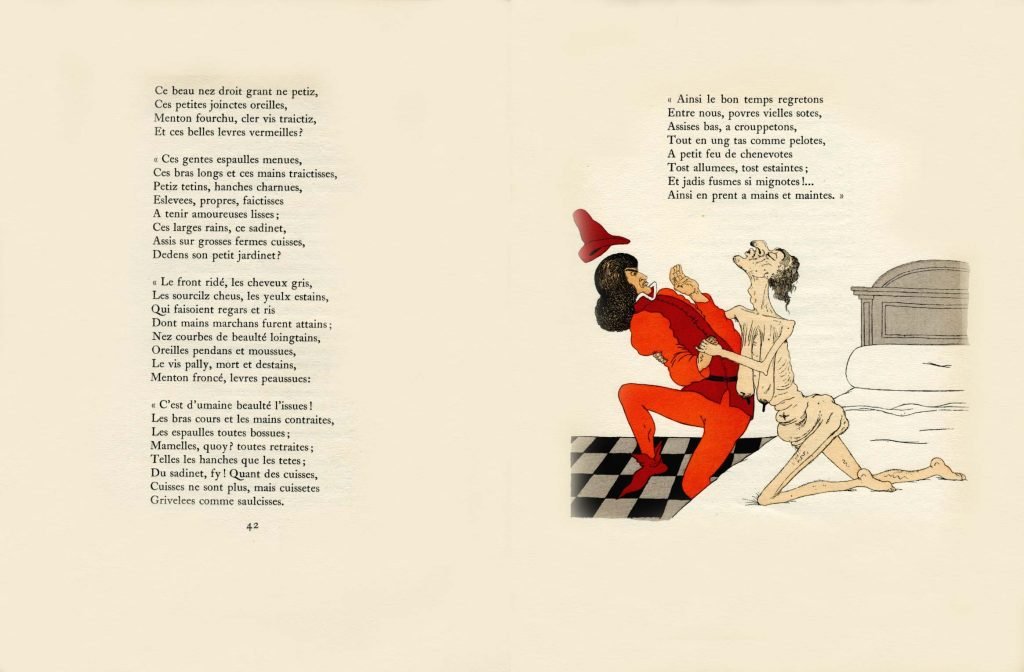

Villon toma asiento, saca de entre sus ropas papel, un abombado frasco con tinta y una pluma de ganso y se pone a escribir, pronto, sin corregir, mientras la taberna continúa inmersa en un océano de olores a asado, sudores, risas, voceríos y malas palabras; luego se pone de pie, con la mano hace un ademán y la taberna se va silenciando poco a poco. Han hecho bajar a la anciana y la sientan entre dos hermosas prostitutas, en un lugar privilegiado ante una mesa larga. Villon lee en voz alta, dirigiéndose a la anciana:

Creo estar las quejas oyendo

de la que fue la Bella Armera;

ella querría aún ser joven…

Parece hablar de esta manera:

-¿Por qué tan pronto me venciste,

vejez cruel y traicionera?

-¿Qué me ata que no me hundo el hierro

que esfumaría mis miserias?

Las jóvenes ríen; al fondo, una se sienta sobre las piernas de un hombre, otra abraza al suyo y le planta un beso húmedo sobre la nariz. Villon continúa:

¿Qué se hicieron mi lisa frente,

mis cejas y cabellos rubios,

mis ojos de mirar travieso

con que atrapaba a los más duros,

esa nariz recta y mi rostro,

mi rostro que ahora en vano busco,

mis orejas blancas y firmes

y mis labios de un rojo puro?

¿Mis hermosos pequeños hombros,

largos brazos y manos finas,

pezones chicos y caderas

altas y sólidas, propicias

para batallas de amor largas

y, sobre todo, eso que hacía

dichoso al hombre entre mis muslos

bajo el jardín que lo escondía?

La taberna estalla en risas. Las muchachas se apartan de la vieja y se ríen a carcajadas en su cara. Ella baja la vista, solloza en silencio. Villon toma la venganza de la vieja en sus manos o, mejor, dicho, a través de su propia voz, en un poema improvisado y le va espetando en el rostro, a cada una de las mujeres que localiza por el lugar, aquí, allá, más acá, moviéndose, acercándoseles y señalándolas mientras recita las octavas:

Pensad pues, tú, bella Guantera

que mi alumna solías ser

y tú, Blanca la Zapatera,

que a vivir debéis aprender.

Tomad a izquierda y a derecha

-hombre que pase, Dios lo puso-

que a la vieja se la desecha

como moneda fuera de uso.

Y tú, bellísima Fiambrera

que danzando quitas el sueño,

y Guillerma la Tapicera:

¡los caprichos haced del dueño!

Pronto este tiempo se irá lejos,

feas seréis como un lechuzo,

no serviréis ni a curas viejos,

como moneda fuera de uso.

Tu, Juanita la Sombrerera:

que ningún amor te detenga;

tú, Catalina la Bolsera:

no desprecies a aquel que venga;

pues aunque yo, por recordarme,

les sonrío a veces y azuzo

sé que nadie vendrá a tomarme,

como moneda fuera de uso.

Sabed, muchachas, que si estallo

en tan triste llanto y profuso

es que quien me requiera no hallo,

como moneda fuera de uso.

Afuera comienza a llover. Hombres, mujeres, niños, mendigos, perros, un cerdo suelto, huyen buscando escampar la lluvia. Ríos lodosos fluyen por los barrios bajos de París. Las voces, risas y versos de la taberna son ahogados con el sonido intermitente del agua: la que cae, la que escurre y el estrépito doloroso de los sollozos silenciosos.

Así pasan cuatro siglos…

Brota de las nubes, como queriéndolas apartar a la fuerza, un sol radiante. En la cerradura, la anciana introduce una llave herrumbrosa, cierra la puerta de su casa. Echa a andar a lo largo de la calle, los pies, apenas tocan pesadamente la tierra, retumban con cada paso sobre su columna. Se ayuda con un bastón desgastado, hecho de madera de fresno y a la espalda lleva un zurrón. No ve ni oye bien pero el rápido movimiento que entorna una ventana, al otro lado de la calle empedrada, a su izquierda, le obliga a voltear.

-¡Nona, nona, espera! –la mujer desaparece de la ventana y aparece en la puerta, pasa la calle, corriendo, abre el zurrón de la vieja y mete varios panecillos envueltos en un paño -. Dios te guarde, nona… encontrarás a tu hijo, ¡lo sé, lo sé!

El reloj en la torre da las nueve de la mañana, hace frío, pero las puertas no dejan de abrirse y los vecinos no cesan de entregarle algo a la vieja; una manta, un par de zapatos, frutas… Un anciano llega hasta ella. Toma sus manos entre sus manos.

-¡Cuánto te quise cuando éramos jóvenes, María! –le dice.

-Y yo a ti… ¡pero ya estaba comprometida! –ella sonríe amargamente.

-Es todo lo que tengo –le entrega una taleguilla-, París está muy lejos.

Muy lejos… Ella parece flaquear. Cae sobre el anciano, llorando en el hueco de su hombro.

-Tienes que irte –susurra él a su oído. Ella se recompone.

-Adiós, adiós…

-Fuiste la más hermosa… -murmura el viejo-, y a quien más quise. ¡Todos, todos los muchachos te queríamos! ¡Adiós, adiós!

En el pueblo así empieza la leyenda. La cuentan, la adornan, la alargan. La historia va siempre delante de la vieja, la precede, le antecede, se le antepone y le abre puertas y caminos, y la va acercando, lentamente a su destino.

En un camino, algún carruaje se detiene.

-¿Eh, abuela, no es usted la mujer que hace un viaje de Italia a París para abrazar por última vez a su hijo?

Sí, lo es. Le dan un asiento, la llevan al siguiente pueblo o aldea. Atraviesa fronteras. Le llenan el zurrón. En campo abierto deja alguna cosa, pero no es que le sobre sino que no puede con su peso: ropas, algún cazo para hervir verduras a orillas de algún lago, otro par de viejos zapatos.

Cuando llega a París es ya una celebridad. La encuentran recorriendo las calles. La hospedan en un albergue que ofrece un servicio regular. La llevan a ver a su hijo en un cabriolé. Ahí llega y la descubre Jules Desbois[7], que contempla emocionado la escena desde la puerta: madre e hijo se deshacen en lágrimas sobre la cama del hospital. Pasan varias horas charlando sobe el pueblo que han dejado atrás y muy lejos. Se prometen y comprometen a verse otra vez. Se despiden. Desbois, que ha esperado pacientemente la aborda, valiéndose de una alumna que habla italiano, la lleva, más asombrada que convencida, en un coche de alquiler, a su taller y la hace posar para su grupo escultórico La muerte y el leñador[8].

–Pero yo nunca he hecho esto… -la alumna transmite a Desbois la ingenua pero profunda inquietud de la anciana que no sabe en qué momento o por qué se ha metido en eso.

Desbois sonríe, conmovido.

-Por supuesto que no, María, pero gracias a esta obra, los hombres verán la belleza oculta en la vejez y dirán: ¡Sí, en la decadencia hay dignidad y también verdad!

Con ayuda de dos alumnas Desbois hace desnudarse a la anciana. La sientan en un taburete, con los brazos cruzados sobre el hombro izquierdo, la vista baja y pensativa. Ella tiembla, tiene frío. Desbois ordena encender dos fogones, uno a cada lado de María, en su taller. Ella se pierde en sus recuerdos mientras Desbois trabaja la arcilla.

-La llevaré a conocer a mi maestro… María ¿querría ir conmigo? –la alumna traduce.

-Sí –dice ella, pensando en qué más podría decir.

Llegan ante la puerta del taller de Auguste Rodin.

-¡Maestro, tengo una historia que contarle y sé que le fascinará! ¡Mire, ella es María, la italiana!

Rodin se muestra maravillado. Sobre una mesa tiene un libro de poemas de François Villon, lo coge entre las manos, busca entre sus páginas, sin dejar de observar y estudiar el rostro de María y lee de corrido:

-¡En eso para la belleza humana! Manos contraídas, brazos cortos, varias jorobas entre los hombros distribuidas, resecas están ya las tetas, asco da eso que daba dicha y los muslos amoratados antes que muslos son salchichas… ¡Ella es la que fue la Bella Heaulmière! –exclama.

Rodin no deja de admirarla. Se mueve a su alrededor.

-¡Por favor, Desbois, convéncela de que pose para mí!

-Para eso la he traído, Maestro –se dirige hacia su alumna e interprete- ¡Adèle, traduce!

-Estoy muy cansada –expresa la anciana.

-¡Vamos, vamos, dile que le pagaremos bien! –grita Rodin.

-Tengo mucho sueño.

-Dile que podrá dormir, si así lo quiere, mientras la modelo en arcilla… no tardaré mucho, y la llevarán a su posada…

-¡No –interviene Desbois-, dile que le pagaremos un mejor hotel! ¡Uno de lujo, pero que tiene que posar todos estos días!

-¡Camille querrá conocerla! –opina Rodin- ¿Dónde estará Camille? –va hacia la puerta y grita hacia fuera- ¡Camille, Camille, ven!

Entra Camille Claudel como un torbellino.

-¿Qué pasa Auguste, por qué tanto grito? –se detiene- ¡Desbois!

-¿Qué te parece nuestra nueva modelo?

Camille estudia la cara de María.

-¡Lee, lee a Villon! –Rodin le entrega el libro.

-¿La Bella Armera?… ¡No, Cloto… la parca que hila! ¿Ha venido a posar?

-¿Puedo sentarme? –dice la anciana.

-Quiere sentarse –traduce Adèle.

-¡Sí, claro que puede sentarse! ¡Desbois llévala a esa caja y que se siente! Y ustedes ayúdenle a desnudarse.

Camille toma el bastón de la anciana y lo arroja por ahí, desdeñosamente. María está tan agotada que las deja hacer. Camille y Adèle le sacan de las ropas raídas. En seguida, María inclina la cabeza sobre el pecho, parece que va a caer hacia delante, sus pechos vacíos cuelgan como sacos, el vientre abultado y arrugado sobre el sexo, los brazos entecos. Rodin coge un poco de arcilla y modela. Como un poseso sus dedos arrancan la forma de María de la arcilla, la copian, la superan. En un movimiento de relámpago coge un paño de la mesa y se lo arroja a la cara a Adèle.

-Échalo sobre su regazo –ordena -¿Y tú no harás nada? –le pregunta a Camille que parece despertar-. ¡Ven, humedéceme la arcilla pero no la toques con los dedos!

-¡Está dormida! –dice Camille.

-¡Pronto Adèle, cuida que no vaya a caerse!

María se tambalea, las manos aferradas a los costados de la caja. Duerme. Ronca un poco. Desbois se ríe, Camille se ríe. Rodin trabaja, frenético. A Adèle, en cambio, no le parece tan gracioso que se rían de la anciana.

Camille coge papel y realiza unos trazos rápidos que luego abandona sobre una silla.

-La prefiero de pie –dice.

Rodin prosigue. Araña la arcilla, la estira, la amasa; mira, observa, penetra con ojos ardientes y desnuda aún más el cuerpo devastado de María. Por momentos hay algo de obsceno en la escena. Y también mucho de sublime.

-Es suficiente –dice Rodin-, despiértenla, llévenla a descansar.

La despiertan, la sostienen entre las dos alumnas, la visten, la ayudan a incorporarse, la sacan del taller, la hacen abordar otro coche de alquiler y le dan instrucciones al cochero sobre dónde debe llevarla.

-Mañana, a las siete, vayan por ella… -dice Rodin.

María va de un taller a otro, caminando lento o rodando en cabriolé; posa por varias horas, días, semanas, sentada o de pie, para Desbois, para Rodin y para Camille Claudel.

De entre todas las obras de Rodin que capturan la hermosura de la juventud en arcilla, yeso, mármol o bronce, la única escultura de una anciana decrépita, es Ella fue la Bella Heaulmière, pieza fascinante que destaca como una anomalía en la carrera de Rodin. La escultura inspiró al pintor Gustav Klimt[9] su cuadro Las tres edades de la mujer (1905) e hizo expresar a Jules Renard,[10] cuando la vio, que era Una cosa horriblemente bella.

María Caira habría sido el nombre de

la modelo octogenaria (82 años) que posara para Jules Desbois (aparte de la

pieza mencionada, para La miseria, que

data de entre 1884 y 1894), para Auguste Rodin (en El invierno, pieza de 1890, una variación de Ella

fue la Bella Heaulmière) y Camille Claudel (para Cloto, que data de 1893, representación

de una de las tres parcas del mito griego), de quien se contaba la leyenda de

su viaje a pie desde Italia a París para visitar a su hijo, provocando, así, una

conversación tripartita entre estos artistas para reflexionar sobre la

decrepitud corporal humana a través de sus obras. El mismo nombre aparece entre

las modelos de la célebre Academia Vitti de París (1894-1915), situada en Montparnasse.

En dicha academia, fundada por Cesare Vitti, trabajaron las tres –y jóvenes-

hermanas y modelos de apellido Caira: Maria, Anna y Jacinta, que habían llegado

de Gallinaro, provincia de Frosinone, en el Lacio italiano. María se casaría

con Cesare, propietario y director de la academia. El matrimonio tuvo que

regresar a Italia a principios de la Primera Guerra Mundial y María moriría en

1949.

[1] Traducción: Juan Carlos Villavicencio.

[2] François Villon, poeta maldito francés, “avant la lettre” (1431-1463), fue acusado de asesinar al cura rural Philippe Sermoise, en una pelea con cuchillos, por rivalidad amorosa. Era la tarde de Corpus del 5 de junio de 1455. Villon fue sentenciado a la horca pero fue perdonado.

[3] Hermandad de la Concha. Banda criminal de tiempos de Villon, con los cuales se relacionó.

[4] Villon: Les regrets de la Belle Heaulmiére (“Los lamentos de la Bella Armera,” trad. de Rubén Abel Reches)

[5] Op. Cit.

[6] Villon: “Balada de la Bella Armera a las jóvenes cortesanas” (trad. Rubén Abel Reches)

[7] Escultor y grabador (1851-1935)

[8] Pieza perdida del año 1887.

[9] Gustav Klimt (1862-1918), pintor simbolista austríaco.

[10] Pierre-Jules Renard (1864-1910), escritor, dramaturgo, poeta y crítico literario francés.