Cine y literatura apocalíptica

Pedro Paunero

La noche de Halloween del año 1938 el mundo se acabó. Tan sólo un poco, pero no cabe duda de que se acabó. Era domingo y eran las 9:00 p.m. Y eran los Estados Unidos, que se encontraban bajo una creciente paranoia por el ascenso del nazismo y la reciente depresión económica. Y estaba la radio, a la que todo el mundo escuchaba. Y también un joven de 23 años, Orson Welles, quien, con su talentoso equipo del “The Mercury Theatre on the Air”, había decidido dramatizar “La guerra de los mundos”, la célebre novela del británico H. G. Wells, que tiene como mérito narrar, por primera vez en lo que terminaría por llamarse Ciencia ficción, la invasión de una raza extraterrestre (marcianos en este caso) a la Tierra, para destruirla y apoderarse de esta.

El programa duró menos de una hora y estaba montado a la manera de transmisiones desde los que se suponía, eran los mismos lugares de los hechos. Resultaba más realista por una serie de ingeniosos efectos de sonido, que lo volvían aterrador por momentos. Las poblaciones de Nueva York y Nueva Jersey entraron en pánico. La gente abordó sus autos y trató de escapar de los trípodes que avanzaban, surgidos directamente de cráteres, tras la caída en la Tierra de los cilindros marcianos, quemándolo todo y atacando con gases letales.

Las líneas telefónicas de la policía se saturaron y habría alguien que hubiera preferido suicidarse a esperar el ataque marciano a las puertas de su propia casa. Poco tiempo después, cuando todo se esclareció, la opinión pública pidió el linchamiento de Orson Welles pero, cuando se comprobó que durante la emisión habían sido dadas dos notas aclarando que se trataba de una ficción, la fama de Welles creció, irónicamente, al punto que se transformaría, ya como director de cine, en el responsable de la que, quizá, sea la mejor película de todos los tiempos “Citizen Kane” (1941), que denunciaba, bajo un nombre ficticio, a William Randolph Hearst, magnate de la prensa y otros medios de comunicación, como a un megalómano ansioso de poder y de control.

Hoy en día podemos considerar ingenuos a aquellos radioescuchas, entregados a creerse cualquier cosa, a dejarse aterrorizar fácilmente, a caer en la histeria colectiva, pero también debemos considerar que la misma prensa exageró los acontecimientos, aumentó las cifras (1, 7 millones de personas creerían en la invasión marciana) y mitificaría la emisión con el paso del tiempo, poniendo énfasis en un hecho incuestionable, que los medios de comunicación modernos (la radio en aquel entonces), tienen y ejercen un poder insoslayable en la audiencia.

Literatura del fin del mundo

La literatura religiosa y las mitologías abundan en ideas apocalípticas.

Los hindúes creen en un ciclo de destrucciones cósmicas que duran milenios; los aztecas tenían la leyenda del Quinto sol y sus recurrentes creaciones; los nórdicos el Ragnarök o batalla divina por el fin del mundo; el cristianismo admite, como base sobre la que sustenta su fe, la parusía (la Segunda venida de Cristo), seguida de la resurrección de la carne (de los muertos), sobre la promesa de la Anástasis (la resurrección de Jesús). De esta manera Dios, o los dioses, crean, destruyen y recrean el universo y el mundo, limpiándolo de las impurezas que han penetrado en el Cosmos. Fuera de la escatología religiosa, la literatura de ficción aparece repleta de obras sobre el fin del mundo. Recordaremos sólo algunos títulos representativos, escritos por autores importantes, cuya temática, con el tiempo, dividiría en categorías este subgénero. Por ejemplo, la célebre Mary Shelley, autora de “Frankenstein”, dio a la imprenta, en 1826, un libro titulado:

“El último hombre en la Tierra”,

apenas ocho años después de su obra más célebre. Supuestamente basada en unas profecías, descubiertas por la misma Mary en la cueva de la Sibila de Cumas (la profetisa preferida y amada por el dios Apolo) la trama, que se sitúa a fines del Siglo XXI, comienza como un drama familiar, con encuentros y desencuentros amorosos e intrigas políticas, mientras una plaga se extiende por doquier. En su momento, la crítica se cebó sobre el mensaje “cruel” de la obra, por lo que el libro no fue reditado sino hasta 1965, en que fue redescubierto y revalorado como lo que es, una metáfora que amalgama las ideas filosóficas de su autora en una historia ficticia, con las que cuestionaba el corpus ideológico de su tiempo. En este libro, pues, aparece la “plaga”, una epidemia planetaria que hace mella sobre la humanidad, uno de los elementos clave (no ya el castigo divino, del que se prescinde totalmente), más recurridos en este tipo de ficciones, que se reconocerían como típicos de la literatura de la posterior Ciencia ficción, género del cual Mary Shelley es pionera.

En 1885 Richard Jefferies, autor proveniente de un medio rural y, de quien se dice, odiaba la ciudad industrial de Londres por destruir una forma de vida más sencilla, publica “After London; Or Wild England”,

todavía no traducida al español, en la que narra la caída de Inglaterra por una catástrofe imprecisa. Lo importante en el libro son las descripciones naturalistas, cuando la ciudad entra en un proceso de degradación y desintegración material, al ser tomada por la naturaleza que reconquista espacios adjudicados por el hombre. Sus imágenes de seres humanos, antaño civilizados, que retroceden a un estado de supervivencia primitiva serían fundamentales para el desarrollo del subgénero. Camille Flammarion, en 1894, publica “El fin del mundo”,

con su cometa, el Excel, en trayectoria de colisión con la Tierra. Una novela menor en la relevante obra de Flammarion, gran divulgador de la ciencia en la rama de la astronomía que daría una película, de mismo título, dirigida por el cineasta de vanguardia Abel Gance, en 1931, con una proclama final, cuando sólo un resto de humanidad ha sobrevivido, de crear una “República universal”, unos “Estados Federales de Europa” y un “Nuevo Orden” que parecía anunciar el advenimiento del nazismo como reformador de todo lo viejo, anterior al desastre.

Un clásico contemporáneo que muestra la impronta de la novela de Jefferies es “La tierra permanece” (1949), de George R. Stewart,

en la que se cuentan las consecuencias que tiene sobre la población una enfermedad transmitida por un virus. Una vez más las descripciones naturalistas, el paso lento del tiempo y el retorno al estado salvaje, sostienen pasajes completos de esta obra, impregnada de una poesía nostálgica, realmente conmovedora. Otra enfermedad degrada la civilización en “La peste escarlata” (1912),

del autor estadounidense Jack London, cuyo protagonista ve pasar a su país, en unos cuantos años, de una sociedad capitalista e industrializada, a un país asilvestrado y bárbaro.

El revés de esta idea, es decir, la naturaleza activa como medio que se defiende y resulta mortal, es explorada en “El día de los trífidos” (1951) de John Wyndham,

de la que Steve Sekely realizó una olvidable adaptación para el cine en 1962.

Un fenómeno cósmico, una lluvia de meteoros envueltos en luces de color verde, pone al borde de la extinción a la humanidad. El protagonista, a quien se ha sometido a una cirugía de los ojos, después de abandonar el hospital, se percata que el mundo que lo rodea está compuesto por ciegos. Mientras tanto los trífidos (una especie vegetal cultivada por su aceite), de origen desconocido, quizá extraterrestre, capaces de moverse por medio de sus zarcillos, toman el relevo y atacan a los ciegos.

La guerra nuclear es el motivo del regreso al salvajismo en la novela “The Long Tomorrow”

(tampoco traducida al español y publicada en 1955), de la gran autora Leigh Brackett a la que siguió, un año después, “La muerte de la hierba”,

de John Christopher, con su catástrofe ecológica, resultado de un virus en China, el Chung-Li, que contagia y termina con la producción vegetal alimenticia del planeta. Alguna vez se ha señalado que este, el cese o ruptura en el proceso de fotosíntesis de las plantas, sería una de las causas más reales para que acontezca una hecatombe planetaria, al romperse la base fundamental de la cadena alimenticia.

En “El mundo sumergido” (1962) de J. G. Ballard,

la irregular actividad solar derrite los casquetes polares y sumerge al mundo, a la vez que su personaje desciende, mentalmente, al oscuro pasado de la humanidad, siendo este el elemento (la especulación sobre un retroceso mental, un símil psicológico en paralelo con lo sucedido fuera, en el medio ambiente) el que sitúa la novela un escalón más arriba de otras obras con la misma temática. “Barbagrís” (1964),

de Brian W. Aldiss, describe un mundo aquejado por una epidemia de infertilidad, debido al súbito estallido de las armas nucleares que orbitaban la Tierra. El personaje más joven del libro tiene cincuenta años, y vive en una realidad en la que la naturaleza ha conquistado las ruinas de la civilización.

La calidad, en la inmensa mayoría de las novelas de este tipo, es inversamente proporcional a su cantidad. Los temas que conducen al fin del mundo se repiten, se atropellan, se agotan. No fue sino hasta que llegó Cormac McCarthy con una obra, “La carretera”,

y se hiciera con el Premio Pulitzer del año 2007, que el subgénero alcanzó distinciones tan reconocidas, que desde hacía mucho tiempo se le habían estado negando.

Las razones del apocalipsis

En el cine de catástrofes las razones del fin del mundo son variadas, y un gran motivo para presentar un espectáculo convincente en la pantalla, en un ejercicio de catarsis que obligue a pensar -y a sentir-, al espectador, que ha sobrevivido a la destrucción desde su propia butaca. Fenómenos cósmicos, guerras nucleares totales, pandemias, ejércitos de muertos vivientes, invasiones extraterrestres, y lo que se acumule, son motivo esencial de este tipo de ficciones. En “El fin del mundo” (Verdens undergang, August Blom, 1916),

película del pujante cine danés de principios del Siglo XX, un cometa amenaza con chocar con nuestro mundo. La cinta se asemejaba a una filosófica novela de H. G. Wells titulada “En los días del cometa” (1906),

publicada como advertencia de la proximidad del Cometa Halley, que se acercaría a la Tierra, cuatro años después, en la cual los supervivientes, tras la lucha de clases que mantenían antes de la catástrofe, se ven obligados a unirse. Los ricos se entregan a orgías inacabables, mientras fuera el mundo se acaba, y una panda de miserables asalta la casa donde se resguardan para cobrarse venganza. El tema tendría una actualización en “Meteoro” (Meteor), película del año 1979 y dirigida por Ronald Neame,

en la que las Superpotencias cesan momentáneamente su conflicto (la Guerra fría) para unir esfuerzos contra un enemigo común proveniente del espacio. En “París que duerme” (aka. Paris Asleep/The Crazy Ray/At 3:25; Paris qui dort, René Clair, 1925),

la ciudad de París amanece dormida, sus ciudadanos inmovilizados como estatuas, debido a un “rayo congelante” inventado por un científico. Las escenas de la ciudad inactiva se asemejan a las de la película ““Exterminio” (28 Days Later, 2002) de Danny Boyle, con su ciudad de Londres destruida por una epidemia que convierte a las personas en zombis.

En “El diluvio” (Deluge, Felix E. Feist, 1933),

provoca inundaciones que sumergen al planeta. Adaptación de la novela de S. Fowler Wright, publicada en 1928, que tanto influyera en los citados John Wyndham y John Christopher, es la película de la que derivan todas las escenas de una Nueva York arrasada, incluyendo la primera vez que en el cine se presentaba la destrucción de la Estatua de la libertad. “San Francisco” (W.S. Van Dyke, 1936), es la película que compite con “Deluge” para ocupar el sitio de precursora del cine de catástrofes. En este título el apocalipsis acontece en la ciudad californiana más afamada debido a los terremotos que ahí suceden, durante los días previos al ocurrido en 1906, de tan infausta memoria. La película es un dechado de efectos especiales y se proyecta, cada 18 de abril, aniversario luctuoso del terremoto, en el área de la bahía. En la línea de “El diluvio”, pero inclinándose a razones ecológicas, los mundos post apocalípticos que aparecen en “Mundo acuático” (Waterworld, 1995) de Kevin Reynolds,

la fallida película que acabó con la carrera del ganador del premio Oscar Kevin Costner y que no era sino una transposición marina de la saga “Mad Max” (1979-1985, 2015) de George Miller (que nos cuenta lo que pasaría en las carreteras cuando se termine el petróleo), y en “A. I. Inteligencia artificial” (A. I. Artificial Intelligence, 2001),

proyecto heredado por Steven Spielberg directamente de Stanley Kubrick (la historia de Pinocho contada con robots), retratan las consecuencias de vivir en un planeta sumergido tras el Cambio climático. La misma razón sostiene la trama barata de “El día después de mañana” (The Day after Tomorrow, 2004),

dirigida por Roland Emmerich, responsable de la popular “El día de la independencia” (Independence Day, 1996), una revisión estúpida y cibernética de “La guerra de los mundos”, repleta de pirotecnia visual y efectos por computadora (repetidos en un bodrio posterior por el mismo realizador, “2012”, basada en las supuestas profecías mayas del Fin del Mundo), sumamente taquillera, su único mérito consiste en haber difundido mundialmente el peligro del calentamiento global, con una escena inolvidable: la de los estadounidenses abarrotando la frontera sur, tratando de pasar desesperadamente a México, en olas migratorias incontenibles, que recordó eventos de pánico similares, sucedidos después del ataque a las Torres gemelas en el año 2001.

Los marcianos de H. G. Wells aterrizarían, en un filme modélico –“La guerra de los mundos”– dirigido por Byron Haskin el año 1953,

en la primera adaptación para la pantalla grande, ganadora de un premio Oscar por efectos especiales, después de la ola de horror que provocara la emisión de radio de Orson Welles. Algunas de las escenas que se incluyeron en la película habían sido tomadas del metraje de “Cuando los mundos chocan” (When Worlds Collide, 1951), cinta dirigida por Rudolph Maté en la que, a pesar de su título, una “estrella” será la causante de embestir a la Tierra y destruirla, a la vez que, a contra reloj, se construye un arca espacial para que un puñado de elegidos puedan huir a otro planeta en el cual comenzar de nuevo. El choque con otro cuerpo cósmico se repetirá en “Impacto profundo” (Deep Impact, 1998) de Mimi Leder,

“Armageddon” (Michael Bay) del mismo año y en la relevante “Melancolía” (Melancholia, 2012) de Lars Von Trier,

cuya trama gira alrededor de los problemas existenciales, y específicamente la enfermedad de la depresión, por parte de su personaje femenino, interpretado por Kirsten Dunst, tejidos sobre un fondo apocalíptico, días antes que el planeta “Melancolía” (significativamente un “mundo que se acerca desde detrás del sol”), impacte a la Tierra.

La guerra nuclear (el lanzamiento de misiles intercontinentales) acercará a Ray Milland y a su familia a vivir la histeria de masas, intentando sobrevivir a la crisis social, en “¿Habrá otro mañana?” (aka. Pánico infinito; Panic in the Year Zero!, 1962), cinta ejemplar de la era atómica, cercana en calidad a “La hora final” (On the Beach, 1959), de Stanley Kramer, a la de la producción televisiva “Un día después” (The Day After, 1983), de Nicholas Meyer, y a la neozelandesa “Threads” (Mick Jackson, 1984), con su hipotético ataque nuclear sobre una ciudad británica, rodada a manera de un documental, al igual que su antecesora “El juego de la guerra” (The War Game, 1965) de Peter Watkins, que capta el posible caos que se desataría posteriormente a un ataque a Rochester.

“¿Habrá otro mañana?” es la película que retrató el estado mental de los Estados Unidos en plena “Crisis de los misiles”, en una paranoia que se difundió por el mundo, en paralelo a la que despertara la metáfora de la amenaza comunista en “La invasión de los usurpadores de cuerpos” (Invasion of the Body Snatchers, 1956),

con su apacible pueblo sorprendido por una especie de vainas vegetales gigantes, dentro de las cuales se sustituye a los seres humanos por dobles sin voluntad para controlar el mundo.

No podemos olvidar la película de culto “Un muchacho y su perro” (aka. 2024, Apocalipsis nuclear; A Boy and His Dog (Psycho Boy and His Killer Dog), 1975) de L. Q. Jones, basada en una popular novela corta de Harlan Ellison, cuyos héroes, un adolescente con punzantes deseos sexuales, y su perro telépata y sabio, deambulan por un paisaje árido, resultado de la 4ª. Guerra Mundial, que sólo habría tenido cinco días de duración, dando como resultado una superficie planetaria recorrida por bandas de saqueadores y violadores, y otra que habita el subsuelo en una utopía compartida por humanos y androides.

Aunque son varias las películas que incluían zombis caribeños en sus tramas, el apocalipsis zombi no se mostrará, tal como lo conocemos hoy, con sus muertos vivientes putrefactos y caníbales, sino hasta “Night of the Living Dead” (1968) de George A. Romero y sus secuelas “Zombie” (aka. El amanecer de los muertos; Dawn of the Dead, 1978) y “El día de los muertos” (“Day of the Dead”, 1985), la primera de dos trilogías dedicadas a los muertos que caminan. La diferencia de las cintas de Romero, verdadero padre de los zombis en el cine, es su decidida crítica social, anti consumista y anti belicista. El origen de la epidemia que hace volver a los muertos de la tumba es ambiguo; en la primera película sólo se hace alusión a una cierta “radiación” proveniente de una sonda espacial que había vuelto del planeta Venus. La razón, pues, de este apocalipsis inicial y fundamental para el subgénero, tan popular como aterrador y divertido, permanece oscuro. Una de sus últimas, y más originales, mutaciones, se da en la película “Melanie: Apocalipsis zombie” (The Girl with All the Gifts, 2016), de Colm McCarthy, cuyo título original alude a la Caja de Pandora pero también a la paradoja de Schrödinger y el gato más célebre de la ciencia, en la que existe una segunda generación de zombis, con su hongo parásito, inspirado en la especie Ophiocordyceps unilateralis, que infecta hormigas, que brota y crece de sus cuerpos monstruosamente, mientras va desecándolas lentamente y obligándolas a conducirse manera errante, y la niña del título, cuyo organismo alberga los anticuerpos para la creación de una posible vacuna.

Los finales más extraños

“Soy leyenda” (1954), novela de Richard Matheson,

narraba las consecuencias de una guerra bacteriológica que acababa con los seres humanos, al mismo tiempo que los convertía en una suerte de vampiros. Se trata de una novela emocionante que ha tenido cuatro adaptaciones en el cine, y a la que mucho debe la trama de “La noche de los muertos vivientes” de Romero. La primera, una cinta italiana barata pero sumamente fiel al libro, “El último hombre sobre la Tierra” (L’ultimo uomo della Terra), fue dirigida por Ubaldo Ragona y Sidney Salkow en 1964 y fue protagonizada por Vincent Price como el último ser humano que se las tiene que ver con los vampiros, cuyos movimientos lentos influirán en los de los zombis del citado George A. Romero. Price se convierte en “una leyenda” del estado humano anterior a la nueva especie, por lo tanto, debe ser destruido. La segunda, en una célebre pero malísima versión, “El último hombre vivo” (The Omega Man, Boris Sagal, 1971), en la que se transformaba a los vampiros en seres albinos e hipersensibles a la luz, fue protagonizada por Charlton Heston. La última adaptación, y la de producción más cara, “Soy leyenda” (I Am Legend, 2007), dirigida por Francis Lawrence, fue protagonizada por Will Smith y, curiosamente, presentaba un mundo poblado por criaturas parecidas a zombis, olvidando de una vez por todas a los vampiros originales de la primera película y de la fuente literaria.

El “Ecoterror” es un subgénero de la Ciencia ficción que implica el ataque, justificado (por motivos ecológicos) o por orígenes desconocidos, de animales hacia los seres humanos. Tiburones, orcas, lagartos, abejas, ratas, conejos, ranas, hormigas, sanguijuelas, gusanos, han atacado, herido la sensibilidad y deleitado al público desde la pantalla. El ecoterror se confunde con el cine de monstruos radiactivos mutantes (gigantes), una variación de las películas “atómicas”, surgidas en la década de los cincuenta como respuesta a la Guerra fría y tiene, en “Los pájaros” (The Birds, 1963), película del gran Alfred Hitchcock, su máxima expresión. La película de Hitchcock es única, y la más extraña, por temática, en la obra total del Mago del suspenso. El ataque de los pájaros carece de explicación, y bien podría tomarse como una metáfora de la ubicuidad femenina, ya que la madre, la hermana menor, la amiga y la amante, rodean constantemente al único protagonista masculino -el interpretado por Rod Taylor-, ejerciendo sobre él una dulce presión. En la escena que se desarrolla en el interior de un café un borrachín no deja de asegurar que “¡Es el fin del mundo!”, lo que está aconteciendo, ante la histeria presente en la narración de la actriz Tippi Hedren, que ha sido atacada por una gaviota poco antes.

Las especulaciones en torno al sexo, y el erotismo, son desarrolladas en dos películas atómicas de los años cincuenta, “Five” (1951) de Arch Oboler, con su única mujer (embarazada) entre cuatro varones, uno de ellos afroamericano, adelantándose, con mucho, a las cintas de crítica social y anti racistas que vendrían después, y en “El mundo, la carne y el diablo” (The World, the Flesh and the Devil, 1959) de Ranald MacDougall, cuyo héroe, otro afroamericano, tras escapar de una mina en la que había quedado atrapado, descubre que la humanidad ha desaparecido sin explicación, a excepción de una bonita muchacha de raza blanca. La relación que establecen estos “elegidos”, se sustenta en un erotismo de “tira y afloja”, bastante inquietante.

El célebre director de “El sexto sentido” (The Sixth Sense, 1999), M. Night Shyamalan, rueda una de sus peores cintas en “El fin de los tiempos” (The Happening, 2007), con sus seres humanos atacándose entre sí, sin razón aparente, hasta que los sobrevivientes descubren que las plantas son las causantes de liberar sustancias químicas para defenderse. Aunque no original, ya que existen varias películas sobre árboles o plantas asesinas (como el citado “El día de los trífidos”), la cinta de Shyamalan exhibe una modalidad bastante interesante de abordar los temas clásicos del “Ecoterror”, pero que al final redunda en un trabajo mal resuelto y fallido. En el año 2013 Shyamalan volverá con un apocalipsis en una película aún peor, “Después de la Tierra” (After Earth), cinta que casi le costara la carrera al actor Will Smith.

Todavía más extraños resultan los finales que son abordados en títulos como “Monstruos de piedra” (Monolith Monsters, John Sherwood, 1957), con su meteorito que posee la capacidad de producir excrecencias capaces de petrificar todo lo vivo; el de “El monstruo magnético” (The Magnetic Monster, Curt Siodmak y Herbert L. Strock, 1953) con su isótopo magnetizador de todo lo circundante y que aumenta de tamaño; el narrado en “El día que la Tierra se incendió” (The Day the Earth Caught Fire, Val Guest, 1961), con nuestro planeta expulsado de la órbita por explosiones nucleares y en curso de colisión con el sol y que tiene correspondencia con un argumento más localista, desarrollado en “Radiaciones en la noche” (Night of the Big Heat, Terence Fisher, 1967), con sus criaturas de otro mundo emitiendo un calor infernal mientras se hacen de fuentes de energía; el presentado en otra producción neozelandesa, “El único superviviente” (The Quiet Earth, Geoff Murphy, 1985), con su científico experimentando con un cinturón de fuerza que rodearía la Tierra, como fuente inagotable de energía, pero que ha enviado a la humanidad a otra dimensión o en el de “Ceguera”

(aka. A ciegas; Blindness, Fernando Meirelles, 2008), adaptación de la novela “Ensayo sobre la ceguera” del Premio Nobel portugués José Saramago, con su –otra vez-, inexplicable, pero metafórica, epidemia de ceguera (como “un mar de leche”, en un argumento en paralelo con la población ciega bajo ataque de los trífidos de Wyndham) y el de la primera obra maestra de Alfonso Cuarón, “Niños del hombre” (Children of Men, 2006), con su pandemia de infertilidad (que se corresponde con la idea de la novela de Brian Aldiss, “Barbagrís”) y sus imágenes de migraciones humanas masivas indeseadas y rechazadas, en una adaptación magistral de una novela de P. D. James, autora de relevantes novelas policiacas.

“The Terminator” (James Cameron, 1984), con su mundo poblado por organismos cibernéticos, controlados por una inteligencia artificial central, y su banda de exterminadores contra los humanos y “Matrix” (The Matrix, Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999), con su planeta degradado y sus seres humanos cultivados como baterías orgánicas, que duermen bajo el control de las máquinas, tuvieron su contraparte ecológica en la cinta que John Boorman dirigiera en 1974, “Zardoz” (contracción de “The Wizard of Oz”, la novela de Frank Baum que juega un papel enigmático en la película), con su banda de “brutales”, exterminadores armados para asesinar a la población más pobre y sumisa, que viven fuera de los “Vórtex”, cúpulas de energía que separan ese paraíso del mundo de afuera. Dentro del Vórtex todo es verde, hermoso y se goza de inmortalidad (el castigo no es morir, sino envejecer, para los renegados de la utopía), en una creación de las mentes más privilegiadas de la humanidad, científicos y gente pudiente, en clara alusión a la lucha de clases del mundo de “este lado” de la pantalla.

La popular plataforma Netflix, con su poderío incuestionable sobre la decadente televisión, abunda en producciones catastrofistas, y políticamente correctas. La exitosísima “Bird Box, a ciegas” (Susanne Bier, 2018), ponía al personaje de Malorie (Sandra Bullock), madre guerrera, en un mundo atacado por presencias invisibles que provocan una ola masiva de suicidios, intentando salvar a sus hijos, en un viaje tan estúpido como repleto de peligros, hacia un supuesto refugio seguro. No se puede mirar a las entidades, ya que son incorpóreas, pero se puede caer bajo su andanada de espejismos, antes de que provoquen la muerte, por lo que el viaje tienen que realizarlo con los ojos vendados. Su antecedente inmediato era “Un lugar en silencio” (A Quiet Place, John Krasinski; 2018), con su invasión de criaturas, que responden al sonido, al punto de acabar con la humanidad.

Retorno al cielo

Tres películas, más o menos recientes, regresan al tema bajo la forma más reconocible, y visible, de abordar el apocalipsis, el religioso. El término (Apokálypsis), cuyo significado en griego significa “revelación”, sostiene la trama de “La séptima profecía” (The Seventh Sign, 1988) de Carl Shultz, con Demi Moore como Abby Quinn, al término de su embarazo, a quien un misterioso personaje, que alquila una habitación en su casa, que responde al nombre de David Bannon (Jürgen Prochnow) revela que debe sacrificarse, por amor, ante la inminente Segunda venida de Cristo (la Parusía), en el momento en el que el mundo se ve inmerso en una serie de acontecimientos extraños, que sólo cobran significado a través de la interpretación del Apocalipsis bíblico.

Arnold Schwarzenegger interpreta a Jericho Cane, un decadente detective, que se las tiene que ver con el mismísimo diablo, en una malísima producción del año 1999, dirigida por Peter Hyams, que aprovechaba los temores por el cambio de milenio.

“La última profecía” (Left Behind, 2014) de Victor Armstrong, con Nicholas Cage en el rol principal, tiene como eje principal el “arrebato”, o “rapto, que, según algunos credos cristianos, sucedería antes de la Gran Tribulación, cuando Cristo arrebate a los miembros de su Iglesia, de forma súbita, sucesos enmarcados en una típica trama estadounidense de problemas maritales y familiares.

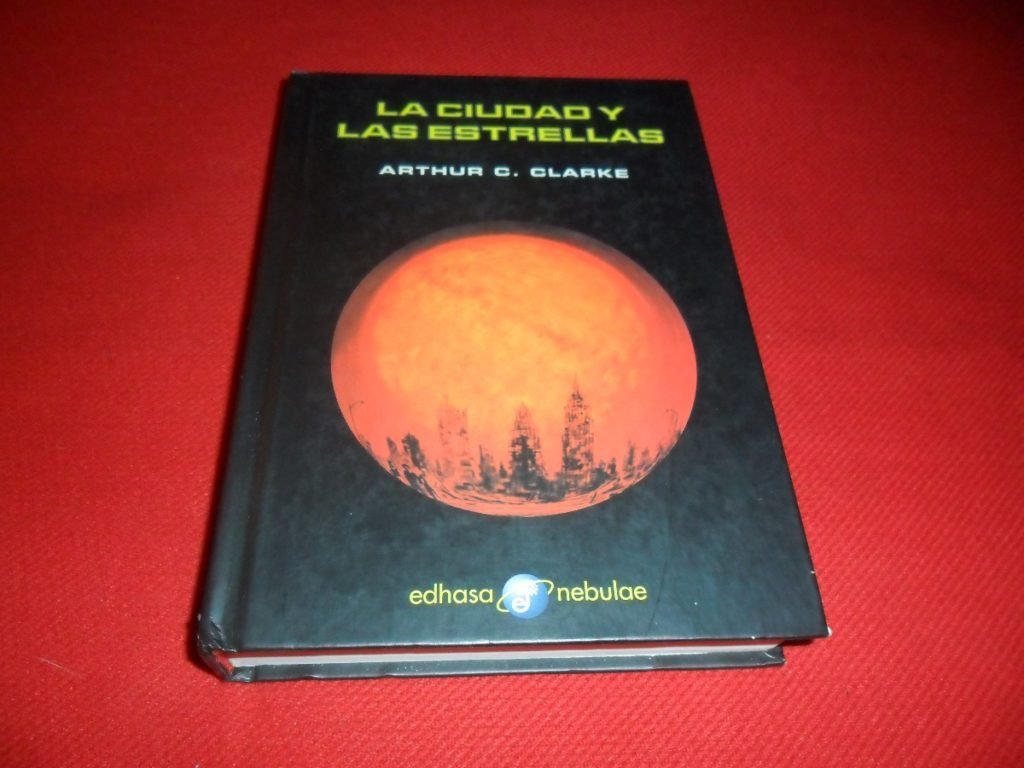

Para finalizar, ante un subgénero tan vasto, es mejor que nos quedemos con una nota esperanzadora -por muy fútil que pueda ser la esperanza-, que es la que presentara el británico Arthur C. Clarke en su novela “La ciudad y las estrellas” (1956).

En esta se nos cuenta la historia de Alvin, habitante de Diaspar, la última ciudad de la Tierra, con una antigüedad de mil millones de años, situada bajo una cúpula gigantesca, en un mundo despoblado, cuyos habitantes almacenan sus memorias en bancos de datos, y carecen de la capacidad de reproducirse. Las leyendas de Diaspar cuentan de una invasión extraterrestre que habría acabado con el mundo, y sus ciudadanos no tienen la menor intención de salir fuera y explorar el planeta, en parte por temor y en parte por desidia. Pero Alvin es distinto, un mutante nacido tras millones de años, con la capacidad innata de explorar nuevos horizontes, por lo que investiga y descubre una vía de Metro que funciona y abandona la ciudad. Ya fuera descubre el oasis de Lys, habitado por pacíficos telépatas, se descubre a sí mismo y trascienden él y la raza humana. Como escribiera David Pringle, investigador y editor, en su obra “Ciencia ficción; las cien mejores novelas” (1984):

“La investigación de Alvin es arquetípica en la Ciencia ficción: la ruptura de un mundo cerrado, el descubrimiento de la verdadera naturaleza de la realidad; y el retorno con dones traídos de las estrellas que revitalizarán una sociedad estancada”.

Es el verdadero “otro lado” de la moneda de las películas post apocalípticas. Un verdadero deleite, por vano que este sea, construido en los endebles hilos de un sueño bastante deseable, en el que la humanidad se salva y, con esta, rescata la posibilidad de un mejor futuro.