Detestada por Roma, cuyos autores forjaron su leyenda, destacó como mujer en un mundo de figuras femeninas sobresalientes –abarcando un amplio período de tiempo, citemos a Artemisia de Caria, reina y capitana de sus propias naves contra los atenienses en las guerras médicas, Boudica, reina guerrera celta que le dio batalla a los romanos, a Zenobia, reina de Palmira, la astuta y brillante soberana de un país en una de las rutas comerciales más codiciadas, o a Hipatia de Alejandría, mártir de la ciencia y del neopaganismo-, así tenemos que, para Plutarco, en relación a los amoríos que tuvo con Marco Antonio, el atributo más importante en Cleopatra no era su belleza –que no sería sino mediana- sino su inteligencia, su astucia para sortear las situaciones –y, con ella, las de su país, su reino- ante el embate de Roma, la mayor potencia de su tiempo.

Fue la séptima de las soberanas egipcias en llevar el nombre de Cleopatra. Dicho nombre, griego –no egipcio-, significa “Gloria de su padre”, y se inscribe al final del fértil período helenístico, aquella etapa histórica que iniciara tras las conquistas del mundo conocido, y la muerte jamás aclarada, de Alejandro Magno, en el cual la cultura griega se extendió a través de tres continentes –un anuncio de la actual globalización, ni más ni menos-, al cual pertenecen maravillas como el faro de Alejandría y la biblioteca, situadas en un oasis –con todo el aspecto de ciudad hibrida, con elementos griegos- en pleno Egipto, la multicultural Alejandría, regida por la dinastía ptolemaica, aquellos descendientes de Ptolomeo I Sóter, uno de los “diádocos” –es decir, generales- del mismísimo Alejandro.

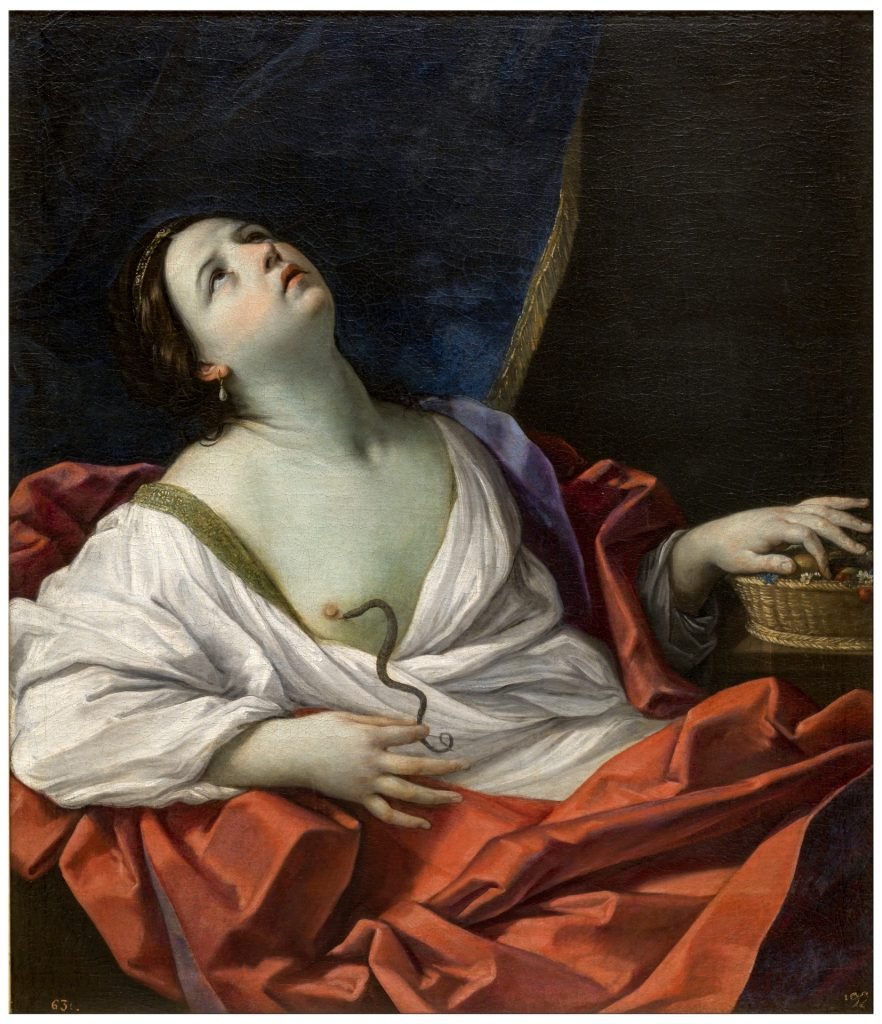

Es, pues, en esta Alejandría, con su puerto estratégico y una abundante producción de granos, que ante el poderío de la república romana, Cleopatra se relaciona amorosamente –en una confusión de sentimientos que abarcarían el interés y, acaso, el amor sincero- con Julio César, por entonces cónsul y a cargo de un eficaz ejército, que le ayuda en su lucha por hacerse del trono, en contra de su hermano Ptolomeo XIII. De su unión nacería Cesarión, el “pequeño César”, que hereda el trono de Egipto por breve tiempo, antes de ser asesinado, en medio de una serie de asesinatos familiares, en la que moriría su tío, Ptolomeo XIV, pero que, al ser hijo ilegítimo, no podía aspirar a los más altos cargos romanos, aunque esto no evitara que se lo considerara como heredero de César. Sería el asesinato de César, a quien sus enemigos veían como a un peligroso aspirante a monarca –institución erradicada y aborrecida por la república-, lo que movería a Cleopatra a aliarse con el poderoso triunvirato formado por Lépido, Marco Antonio y Octaviano. Sería con Marco Antonio con quien ella procrearía tres hijos más –a los cuales Antonio pondría, convenientemente, en el trono de sus países conquistados, en campañas apoyadas militar y económicamente por la reina. En un acto de amor a Cleopatra, Antonio se separaría de Octavia, hermana de Octaviano, desatando una guerra civil. En la batalla naval de Actium, Cleopatra y Antonio ven cómo sus naves son derrotadas –parte de los manuscritos almacenados sobre el puerto, dispuestos para su traslado a la biblioteca de Alejandría, se quemarían en el incendio provocado durante el enfrentamiento-, conduciendo a la pareja al suicidio, Antonio dejándose caer sobre su espada –episodio retomado por William Shakespeare en su tragedia del año 1606- y Cleopatra haciéndose morder por una serpiente áspid -supuestamente- en el pecho, para evitar ser exhibida como una esclava, en el desfile triunfal de Octaviano, por las calles de Roma. En la citada obra de Shakespeare, será Octaviano quien, después de todo, conmovido por la derrota y la doble muerte de los amantes, exprese:

“Ella será enterrada junto a su Antonio. Ninguna tumba sobre la tierra tendrá dentro de sí una pareja tan famosa”

El camino para que Octaviano –bajo el nombre de Augusto-, se convirtiera en el primer emperador de Roma, había sido allanado, y el mes de agosto (de “Augusto”), fue creado con la expresa intención de celebrar la triunfal batalla que le otorgara la soberanía.

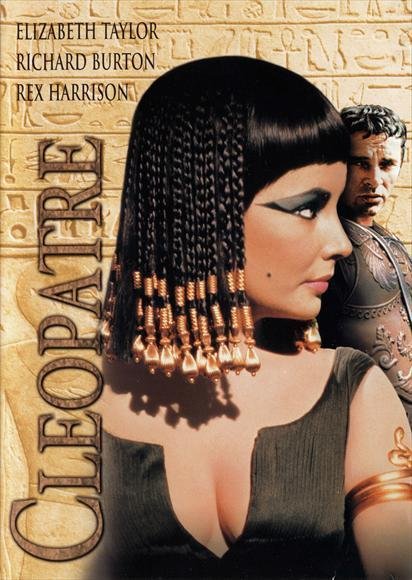

Un buen día, el productor Walter Wagner se fijó en Elizabeth Taylor, que rodaba “De repente en el verano” (Suddenly Summer, 1959), bajo la dirección de Joseph L. Mankiewicz, y le pareció la actriz ideal para interpretar el papel principal en un proyecto para el que se había elegido, en un inicio, a Joan Collins. Decepcionada por el continuo aplazamiento de la película, Joan se retiró del proyecto. Poco después, Liz Taylor recibió esa llamada de Hollywood. La producción prometía ser enorme, pero Elizabeth no estaba convencida. De visita en casa de Burt Reynolds, se sintió cansada y tomó un baño caliente, luego le confesó su situación. Reynolds recordaría la anécdota, tiempo después, en una entrevista para la revista “People”. Liz le habría dicho:

“¿Qué voy a hacer? Esos bastardos quieren que haga esa película, pero yo no quiero hacerla”.

A Reynolds se le ocurrió la feliz idea de que les pidiera una cifra exorbitante –en ese tiempo imposible de obtener- a cambio de su papel. “Un millón de dólares”, le dijo, “verás cómo te dejan en paz”. Elizabeth se fue a una habitación contigua, tomó el teléfono e hizo la llamada. Reynolds escuchó un grito triunfal y fue a ver qué le ocurría. Liz Taylor había colgado el teléfono, se volvió hacia él, y le soltó:

“¡Lo he logrado! Me lo van a dar”.

Los responsables del estudio –la casa 20th Century Fox- al suponer, de antemano, que tenían delante de sí un taquillazo sin precedentes, casi sin rechistar, accedieron a pagarle dicha cifra a la actriz quien, incluso, se atrevió a poner una serie de condiciones, en su ventajoso contrato, como el uso del formato Todd-AO, inventado por su marido, Michael Todd, que ofrecía una imagen de alta calidad y se rodaba con lentes de gran angular, una técnica que superaba la anterior, la denominada “Cinerama”. Algunos historiadores suponen que con este hito se establecieron las bases para los salarios desmedidos que reciben, actualmente, las estrellas, pero se olvidan que Roscoe “Fatty” Arbuckle, el malhadado actor cómico de la etapa silente (acusado de violar instrumentalmente a una aspirante a actriz durante una borrachera, por lo que recibiera el castigo de la Damnatio Memoriae), había sido de los primeros en recibir una paga que, para sus coetáneos, era impensable. La sugerencia de Reynolds, y la astucia de Elizabeth, desplegada al momento de imponer sus condiciones, habían dado frutos.

La película se caracterizó por un rodaje difícil, alargado por dos años, entre los cuales Elizabeth enfermó de neumonía y tuvo que guardar cama por seis meses, traqueotomía incluida, mismos en los cuales el guion fue cambiando de mano en mano, pasando por las de Ranald MacDougall, autor de guiones tan relevantes del Cine negro como “El suplicio de una madre” (Mildred Pierce, Michael Curtiz, 1945), Sidney Buchman, quien escribiera el guion del clásico “Caballero sin espada” (Mr. Smith Goes to Washington, Frank Capra, 1939) y, finalmente, las de Joseph L. Mankiewickz –quien, como vimos, había trabajado con Liz previamente y a quien ella misma “sugirió” para dirigirla-, después que Rouben Mamoulian renunciara. Durante la filmación, Elizabeth y su coprotagonista, Richard Burton –que interpretaría a Marco Antonio-, se enamoraron, con el consiguiente escándalo, pues ambos estaban casados, aunque posteriormente ellos mismos contraerían otro matrimonio fallido. El presupuesto se elevó al doble, al trasladarse la producción a los estudios Cinecittá, de Roma, donde se construyeron unos 79 sets impresionantes, y un vestuario que consistía en 69 costosos trajes (y que tan sólo constituía el vestuario de Elizabeth, sin tomar en cuenta el del resto de los personajes), entre los que destacaba un vestido tejido con hilo de oro de 24 kilates. Los extras, en un alarde que emulaba los años gloriosos del cine mudo, ascendieron a 1,500 tan sólo para las escenas de la batalla de la Farsalia. Al final del rodaje, con todo el tiempo perdido –y las, en aquel tiempo, impresionantes cifras de dinero invertidas-, Elizabeth Taylor cobraría siete veces más que la cifra inicialmente pedida.

Pero la astucia de Liz Taylor para cobrar –en franco recuerdo de la Cleopatra histórica-, que le sentaría muy bien en cuanto a lo económico, por supuesto, no sería suficiente para salvar la película. “Cleopatra” fue el último “péplum”, aquél subgénero de películas “de romanos”, nacido en Italia con películas de bajo presupuesto (que tendría a Steve Reeves entre sus actores más célebres), y seguido en Hollywood con producciones de la calidad de “Julio César” (Julius Caesar, 1953), dirigida por el mismo Mankiewicz, y el “Espartaco” (Spartacus, 1960), de Stanley Kubrick. La película se vio en la rara situación de convertirse en la película más taquillera de 1963, con 24 millones de dólares en recaudación, pero tardía en cuanto a recuperación del monto inicial, unos 44 millones. Hollywood no lo volvería a intentar, hasta que Ridley Scott se atreviera con la exitosa “Gladiador” (Gladiator, 2000), en la cual se sustituyeron los escenarios grandiosos, y los extras, por el CGI y otros efectos especiales.

La idea de rodar una Súper producción con la reina helenística como protagonista –que recordara aquella legendaria película muda que lanzara a Theda Bara como primera “Vamp” (o Femme fatale) del cine, y que se perdió irremediablemente-, había sido, pues, del citado productor Walter Wanger, que tenía algunos éxitos en su haber, hoy justamente celebrados, como “La reina Cristina” (Queen Christina, Rouben Mamoulian; 1933), recordada actualmente por el papel sexualmente ambiguo que interpretara Greta Garbo, o “La diligencia” (Stagecoach, 1939), dirigida por el coloso John Ford, y que fundaría una leyenda, la de John Wayne como Cowboy arquetípico. Al final, “Cleopatra” acabaría con la carrera de Wanger –y casi con la 20th Century Fox, que quedó al borde de la bancarrota-, que sobreviviría al enorme fiasco financiero apenas cinco años más, sin volver a producir ninguna otra película.

A la distancia, una vez que vemos la película, apenas retenemos algunos minutos de sus cuatro pesadas horas de duración. Se trata de un espectáculo vulgar, pomposo, decadente, el último resabio de una forma de hacer cine que ha sido sustituido por otras formas –igual de vulgares- de entretenimiento, e igual de costosas, demostrando que en el cine todo es riesgo, espera y promesa. En “Cleopatra”, la trama flaquea tan sólo para levantarse con números musicales ridículos, y termina por disgregarse y desvanecerse en la memoria. Como espectador, recuerdo tan sólo dos escenas: a Cleopatra desenvolviéndose del centro de una alfombra, navegando en su gigantesca embarcación –borrándose cada vez más, en la distancia- y en lo alto de un trono, a leguas históricamente improbable, mientras abajo un grupo de bailarinas agita unas alas. Y nada más. Una vez terminada la película, en la exhibición previa, Liz Taylor también la condenó, aduciendo que la cinta carecía de pasión y, por lo tanto, de realismo.

Pero el paso estaba dado. A partir del contrato de Elizabeth Taylor, cualquier actor con suficientes méritos –entiéndase taquilleros-, podía exigir pagos estratosféricos. No se trata de cuestión de género –no hubo nadie más alejada del feminismo que Liz Taylor-, sino de resultados en cantidad de entradas vendidas. En cuanto a la Cleopatra histórica, dependiente sentimental y militarmente de Roma, podemos argüir que la leyenda la ha trascendido. Con este personaje bien cabe citar esa frase atribuida a John Ford, y que dice un personaje de su película “Un tiro en la noche” (aka. “El hombre que mató a Liberty Valence; The Man Who Shot Liberty Valence, 1962):

“Si la leyenda es mejor que la verdad, mejor cuenta la leyenda”.