Se considera actualmente a Macuilxochitzin (c. 1435 – ¿?), autora del “Canto de Macuilxochitzin” como la primera poeta mexicana[1], y a Sor Juan Inés de la Cruz (1648-1695), autora de múltiples comedias, loas y autos sacramentales, como la primera dramaturga[2], pero ¿quién fue la primera novelista?

Para responder a esta pregunta es preciso hacerse primero otra mucho más esencial: ¿Qué es una novela? La RAE lo define en los siguientes términos: “Obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres”.

Pues bien, quedan descartadas como “primera novelista mexicana” aquellas narradoras que hayan escrito en verso, pero surge otra pregunta, ¿qué tan extensa debe ser una narración en prosa para ser considerada una novela? En los países angloparlantes existe una distinción clara entre la novel (novela larga) y la novella (novela corta o noveleta), a la que suele diferenciarse del cuento por ser más extensa y argumentalmente más compleja; sin embargo, en los países hispanohablantes la barrera es mucho más difusa, y se ha agrupado históricamente bajo la misma denominación de “novela” a textos tan extensos como El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), de Miguel de Cervantes, o tan breves como los recogidos por el mismo autor en sus Novelas ejemplares (1613).

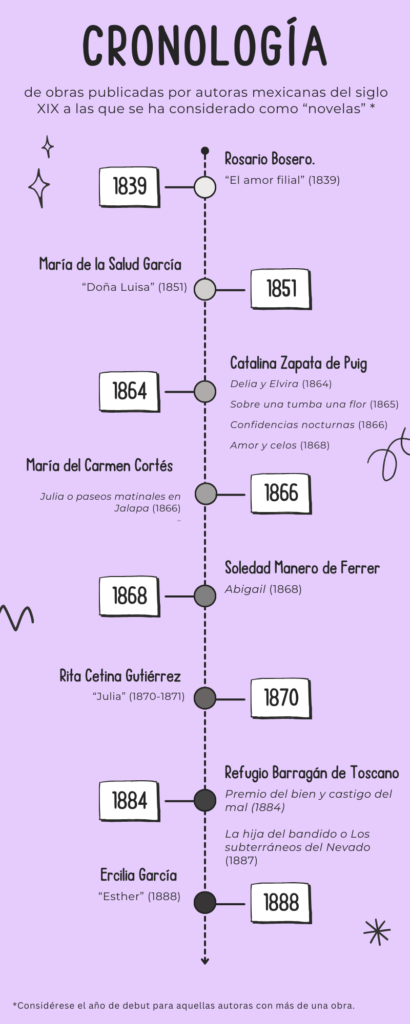

La primera autora mexicana de la que se publicó una obra narrativa (brevísima, en este caso) bajo la denominación de “novela” parece haber sido Rosario Bosero, cuyo texto “El amor filial”[3] apareció en 1839 en las páginas de La Guirnalda. Obsequio al bello sexo, un librito donde el editor Ignacio Cumplido recogió escritos de varios autores y géneros, señalando el de Bosero como aquel que formaba, por sí solo, “el mérito de todo el volumen”. Fernando Tola Habich[4], que en 1990 reprodujo y comentó brevemente la narración de Bosero, se encargó también de dejar en entredicho la existencia de la autora, al cuestionarse: “¿Es un seudónimo, un fantasma, una invención o tal vez sólo una estrella fugaz que cruzó muy rápidamente las páginas de la historia literaria mexicana?”.

El “travestismo literario”, común entre las primeras escritoras no solo de México sino del mundo, que por su condición de mujeres tenían menos oportunidades de ser publicadas y leídas si firmaban con un seudónimo femenino o con su nombre de pila, se llegó a dar también entre los hombres, como se vería más tarde con el caso de Rosa Espino (uno de los seudónimos literarios de Vicente Riva Palacio)[5]; pero, personalmente, no veo razones para suponer que este fuese el caso de Bosero y que Ignacio Cumplido o algún contemporáneo suyo haya sido el verdadero autor de la obra; pudo ser, en todo caso, una autora cuyos datos biográficos se desconocen hasta hoy o un nombre escogido al azar, para proteger la identidad de la escritora.

Ya en la década de 1850 aparecieron otras narradoras, tanto en La Semana de las Señoritas Mexicanas (1850-1852), como en La Ilustración Mexicana (1851-1855), tales como Paz Iturria, Luz Medrano de Dena, Silficeta Amor y María de la Salud García, de las cuales solo la última, autora del texto “Doña Luisa” (1851)[6], ha sido considerada como autora de novela[7], teniéndose a las otras por cuentistas o por escritoras de relato corto, más por el contenido de la obra que por su extensión, puesto que “Doña Luisa” es en realidad casi tan breve como “El ciego” (1851)[8], de Luz Medrano de Dena, o “Un misterio” (1851)[9] de Paz Iturria.

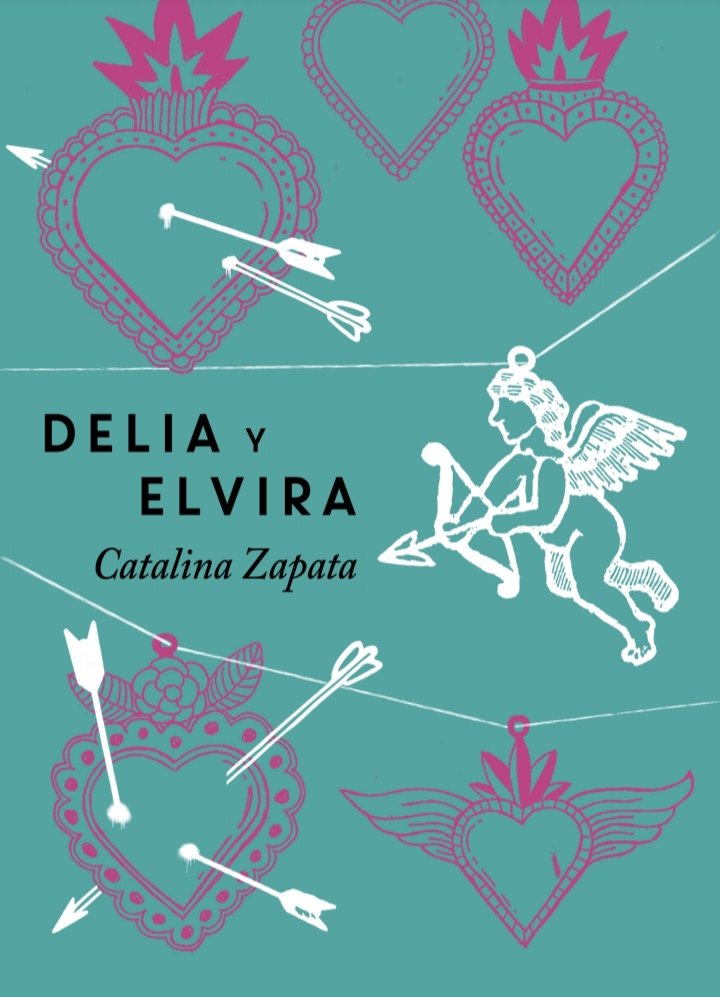

No es hasta 1864 que una escritora mexicana consigue dar a conocer un texto narrativo de mayor extensión, entre dos tapas y sin formar parte de ningún periódico o antología. Delia y Elvira (1864)[10], obra publicada bajo el seudónimo de “Quintiliana” por la tabasqueña Catalina Zapata de Puig, contó en su primera edición con siete capítulos y 45 páginas, acercándose mucho más a lo que hoy conoceríamos como una novela breve. A ella le siguieron otros trabajos narrativos de la misma autora, publicados ya con su nombre de pila: Sobre una tumba una flor (1865)[11], de 108 páginas, Confidencias nocturnas (1866), de la que se conoce nada más el título[12], y Amor y celos (1868)[13], de 81 páginas. Zapata de Puig fue, en este sentido, ya una novelista en el sentido actual de la palabra, tanto por publicar textos más extensos y complejos como por identificarse a sí misma como tal, llamando a sus trabajos literarios “novelas” y obteniendo por ellos algún pago, aunque modesto, como consta en la contraportada de Sobre una tumba una flor, donde se indica que cada una de las entregas de la novela, antes de ser armada como un solo volumen, se vendió por dos reales o dos reales y medio, dependiendo del número de pliegos.

Otras dos autoras publicaron narraciones breves, también en ediciones individuales y bajo el apelativo de “novela”, en la década de 1860: María del Carmen Cortés, con Julia o paseos matinales en Jalapa (1866)[14], de 36 páginas, y Soledad Manero de Ferrer, con Abigail (1868)[15], de 23 páginas, textos que, aunque más extensos y mejor desarrollados que los de Rosario Bosero o María de la Salud García, no representan un salto cualitativo con respecto a los de Zapata de Puig, a no ser por sus argumentos, mucho más arriesgados que los de la tabasqueña. Cortés habla en Julia o paseos matinales en Jalapa sobre la violación, sufrida por el personaje principal, y Manero de Ferrer, en Abigail, sobre la muerte metafórica de la mujer pasiva, según se afirma en el estudio que Alicia V. Ramírez Olivares[16] hizo en 2020 sobre dicho texto.

En la década de 1870, el periódico La Siempreviva (1870-1872), publicado por la sociedad del mismo nombre, fue suelo nutricio para la aparición de nuevas narradoras, como Cristina Farfán, Carmen Solís de Rivas (que escribió bajo el seudónimo de Clara) y Rita Cetina Gutiérrez, quienes publicaron relatos breves y en el caso de la última también un relato extenso, “Julia” (1870-1871)[17], publicado por entregas y recientemente catalogado como novela[18], aunque la autora no lo haya identificado como tal y no conste de esta forma en ninguna parte del periódico.

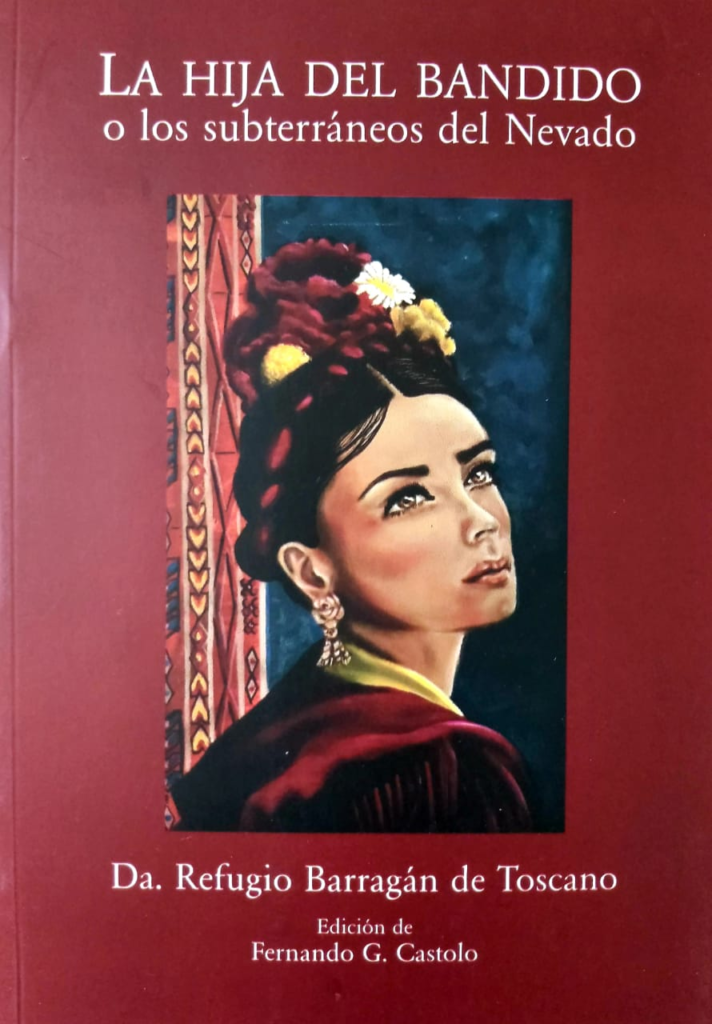

No hubo en esta década, como sí ocurrió en la anterior, publicaciones individuales de narrativa escrita por mujeres, y fue hasta 1884 cuando Refugio Barragán de Toscano, autora jalisciense nacida en 1843, publicó una nueva novela: Premio del bien y castigo del mal[19], de 147 páginas, a la que en 1887 sucedió La hija del bandido o Los subterráneos del Nevado[20], originalmente divulgada por entregas y luego reunida en un único tomo de 280 páginas. Estas dos novelas, a las que tanto por su extensión como por su nivel de perfeccionamiento, inaudito en la historia de la narrativa mexicana escrita por mujeres, habría que reconocer como las primeras novelas largas, perfectamente asimilables con el concepto anglosajón de novel, han gozado desde su publicación de mejor difusión y recibimiento que cualquiera de los textos hasta ahora indicados, lo que ha llevado a que en ediciones recientes de las mismas se haga referencia a Barragán de Toscano como la única e indiscutible primera novelista mexicana[21].

Me detengo en este punto de la historia, por cuanto las autoras con textos narrativos publicados después de 1887, tanto decimonónicas (Ercilia García, Dolores Jiménez y Muro, etc.), como de vuelta de siglo, no pueden ser ya consideradas, desde ningún punto de vista, como las primeras novelistas mexicanas, y regreso a mi pregunta original sobre qué es una novela, porque aquí precisamente está la clave, o las claves, para rastrear a la pionera que buscamos. Si se considera a la novela como un relato algo más extenso y complejo que el cuento, Rosario Bosero fue la primera novelista mexicana; si se le ve como una narración notoriamente más extensa que el cuento, con subtramas y un argumento central desarrollado a lo largo de varios capítulos o episodios, indistintamente de si es novela breve o larga, mayor o menormente pulida, Catalina Zapata de Puig fue la primera en cultivar el género; y, finalmente, si se considera como novela solo a aquellos textos de varios cientos de páginas, con argumentos mucho más pulidos y ramificados, es Refugio Barragán de Toscano quien continúa teniendo el papel inaugural que históricamente se le ha atribuido.

Considero como válidas, hasta cierto punto, las tres posibilidades, por cuanto lo que se conoce como “novela”, y por lo tanto como “novelista”, no ha sido nunca un criterio único o estático, sino dinámico, cambiante, obligando a todas las autoras aquí señaladas, y a aquellas que aún quedan por descubrirse, a reinventar la historia de la narrativa femenina en México y a partir desde un punto cero, tanto por no haber contado, sino en muy raros casos, con los escritos de sus predecesoras como por tener que volver a entrar por una puerta que se cerraba con mucha mayor facilidad que aquella con la que parecía abrirse.

[1] Enid N.L., “Macuilxochitzin : Nuestra primera poeta precolombina” en Mexicana de Arte, 20 de junio de 2020, s.p.

[2] Schmidhuber, Guillermo. “Sor Juana Inés de la Cruz y La gran comedia de La segunda Celestina” en Pellettieri, Osvaldo (Ed.) Teatro, memoria y ficción. Buenos Aires: Galerna, 2005, p. 118.

[3] Bosero, Rosario, “El amor filial” en Cumplido, Ignacio. (Ed.) La Guirnalda. Obsequio al bello sexo, 1839, pp. 69-87.

[4] Tola Habich, Fernando. Museo literario tres. México: Premiá, 1990, pp.169-184.

[5] Díaz y de Ovando, Clementina. Un enigma de Los Ceros: Vicente Riva Palacio o Juan de Dios Peza. México: UNAM,1994, p. 254.

[6] García, María de la Salud. “Doña Luisa” en La Semana de las Señoritas Mexicanas, Tomo III, 1851-1852, pp.67-74, 94-103.

[7] Mata, Oscar. La novela corta mexicana en el siglo XIX. México: UNAM, 1999, p. 38.

[8] Medrano de Dena, Luz. “El ciego” en La Semana de las Señoritas Mexicanas, Tomo II, 1851, 378-388.

[9] Iturria, Paz. “Un misterio” en La Semana de las Señoritas Mexicanas, Tomo II, 1851, pp.404-408.

[10] Zapata de Puig, Catalina [Quintiliana]. Delia y Elvira. Mérida: Imprenta a cargo de Leonardo Cervera, 1864, 45 pp.

[11] Zapata de Puig, Catalina. Sobre una tumba una flor. Mérida: Imprenta a cargo de Leonardo Cervera, 1865, 108 pp.

[12] Sánchez Novelo, Faulo M. La recreación en Yucatán durante el segundo imperio (1864-1867), 1999, p.165.

[13] Zapata de Puig, Catalina. Amor y celos. Mérida: Imprenta a cargo de Alberto González, 1868, 81 pp.

[14] Cortés, María del Carmen. Julia o paseos matinales en Jalapa. Jalapa: Tipografía veracruzana, 1866, 36 pp.

[15] Manero de Ferrer, Soledad. Abigail. Veracruz. Tipografía “La Protegida”, 1868, 23 pp.

[16] Ramírez Olivares, Alicia V. “Abigail de la escritora decimonónica mexicana Soledad Manero: la mala que juega en tiempos y espacios paralelos en el nombre del espiritismo” en Hernández, Rebeca y Oliveira Dias, Sofia. A las malas. Granada: Editorial Comares, 2021, pp. 61-71.

[17] Cetina Gutiérrez, Rita. “Julia” en La Siempreviva, 1870-1872, núm. 8-17.

[18] López Ramírez, Claudia Adriana. “Lo femenino en Julia, la novela corta de Rita Cetina Gutiérrez” en Rosado, Georgina; Rosado, Celia y Canto, Alicia (Ed.) Las hijas de Eva: las semillas de una revolución. México: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, 2016, p. 63.

[19] Barragán de Toscano, Refugio. Premio del bien y castigo del mal. Ciudad Guzmán: Imprenta de José Contreras, 1884, 147 pp.

[20] Barragán de Toscano, Refugio. La hija del Bandido o Los subterráneos del Nevado. Guadalajara: Tipografía “El Católico”, 1887, 280 pp.

[21] González Ramírez, Luz María. “Refugio Barragán de Toscano: precursora, talentosa, fecunda” en Barragán de Toscano, Refugio. La hija del Bandido o Los subterráneos del Nevado. México: Arlequín, 2017, páginas preliminares.