En un medio de comunicación de masas como el cine, nacido secular, vulgarizante por antonomasia y con licencias libérrimas para representar las cosas, su iconografía del Infierno no podría ser más que una mezcla ecléctica muy dispar. Y es que combina sin ningún pudor elementos, estilos y concepciones antagonistas en espacio y tiempo. Destacan versiones victorianas como “From hell” (2001) de los hermanos Hughes, pasando por el saqueo del “Diccionario infernal” de Collin de Plancy en el gore -como Pazuzu en “El exorcista” (1973) de William Friedkin-, hasta imaginarios de sabia cristiana que ilustraron a Dante Alligheri y a veces se dan guiños medievales como en los filmes de Stuart Gordon y Clive Barker.

El Infierno de la serie “The Sandman” deviene como atmósfera, sin duda inspiración ahora digital, de la noción sublime del arte romántico del grabador inglés John Martin, especialista en interpretar al averno, inclusive sus estampas dieron relieve a “El paraíso perdido” de John Milton.

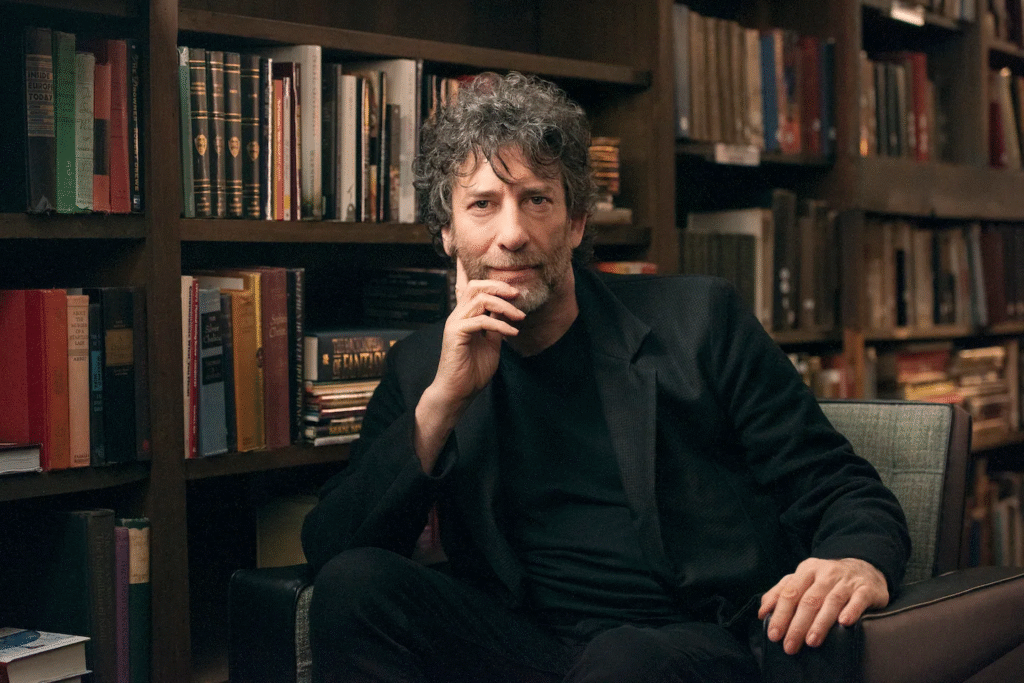

Mucho se le ha criticado al creador de “The Sandman”, Neil Gaiman, de colocar en propio cesto a las mitologías griega y nórdica con el inframundo de la cosmovisión católica. Nada extraño, si consideramos que se trata de un cómic escrito en la cuna posmoderna, donde prevalece esa estética neobarroca de Omar Calabrese, surgida y expandida a finales de los ochenta e iniciada la década de los noventa cuando se carece de un centro epistemológico rector del pensamiento; y se dudan, a su vez, de los cánones que por siglos prevalecen en la cultura de élites y que con los mass media aligeran lo auténtico con un barniz de sorna. Al respecto de la era neobarroca y el Infierno, recomendamos también “Constantine” (2005) de Francis Lawrence y “El infierno” (2010) de Luis Estrada.

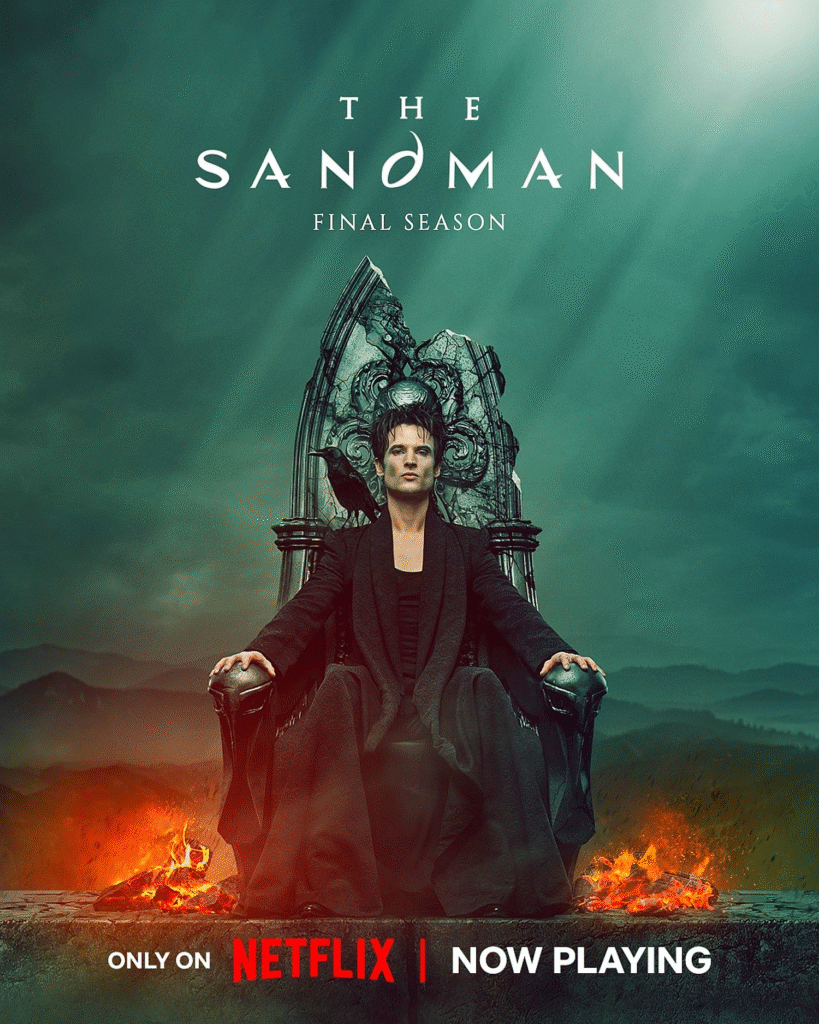

Aunque lo que vemos en la mayoría de contenidos de la pantalla grande es una representación sintetizada y hasta kitsch de las ideas (dispositivo que cepilla el ruido y lo que contradice al deber ser), en la serie de “The Sandman” hallamos propuestas que van a contracorriente.

Gaiman asegura que el hecho de que Lucifer sea mujer en la serie “The Sandman”, no significa que sea una decisión con dedicatoria a favor del movimiento woke. Gaiman ha restado importancia al hecho de que Gwendoline Christie interprete a Lucifer porque, las entidades cósmicas y sobrenaturales, dice Neil, carecen de género definido. Además, reconoce, la versión de Netflix es más fiel al cómic que, en su momento, allá en la década de los ochenta, determinó que Lucifer estuviera inspirado en David Bowie, artista de personalidad andrógina -lo mismo podríamos afirmar de Gwendoline.

Cabe apuntar que este Lucifer de la serie es diferente al “Lucifer” (2016) de Tom Kapinos, serie que también produjo Netflix. Y es que, aunque tomado de la serie de cómics “The Sandman”, la producción decidió por Tom Ellis como el diablo que abandona el infierno para irse a Los Angeles.

En el mundo dicotómico de las religiones, cuando menos en Occidente, la mujer aparece fuertemente arrinconada al símil de la maldad. Podemos revisar un documental como el de “Brujas” (2024) de Elizabeth Sankey, que traza una línea de conexión entre la salud mental de las mujeres y las acusaciones de brujería. La propia experiencia de Sankey que padeció una psicosis posparto, permite a la documentalista simbolizar dicho estigma a partir de una variedad considerable de películas con igual mosaico de géneros fílmicos.

Las referencias de Sankey son vastas y están ligadas a un enfoque patriarcal que ha cosificado cuerpo y sentimiento de ellas: desde “La pasión de Juana de Arco” (1928) de Carl Theodor Dreyer, “El mago de Oz” (1939) de Victor Fleming, “El bebé de Rosemary” (1968) de Roman Polansky hasta “La tragedia de Macbeth” (2021) de Joel Coen.

A través de la historia, el cuadro “La tentación de San Antonio” muestra el rol misógino que se asigna a la mujer. El ermitaño es la víctima de la tentación para que abandone la fe tentado por los placeres. En cada una de las versiones a través de la historia, la mujer cumple una función demoniaca. Salvador Dalí en 1946 modificó un tanto esa visión, para disminuir monstruosidad al mal y disfrazarlo de una belleza que esconde lo negativo en clave: el caballo blanco es el diablo y es presentado con las patas al revés -cierto, la tradición medieval presentaba al revés lo no cristiano. Agreguemos a este manierismo surrealista de Dalí, su anticipada posmodernidad al mezclar a este conflicto religioso una crítica a la ciencia, como sería la bomba atómica.

Marlene Dietrich, Rosita Quintana, Silvia Pinal y hasta Elizabeth Hurley representaron al Diablo. Unas más o menos a través de metáforas que se traducen por sus anatemas sociales y otras como representación directa del propio Diablo.

En 1935 Josef von Sternberg filmó “El diablo es una mujer”, basado en el libro de Pierre Louys y con guion de John Dos Passos, ocupó la imagen de mujer fatal de la Dietrich para representar la libertad sexual, más que al demonio en si.

Buñuel tuvo las dos salidas: como Sternberg, usó a Rosita como emblema provocador ante una moral conservadora en “Susana (carne y demonio)” (1951); mientras que, con Silvia Pinal en “Simón del desierto” (1965), sí hizo una representación del diablo para tentar al asceta interpretado por Claudio Brook, una suerte de San Antonio.

En el remake “Al diablo con el diablo” (2000), comedia de Harold Ramis, inicia una tendencia para revertir estereotipos. Al contrario de la película que le precede dirigida en 1967 por Stanley Donen, Ramis coloca a Elizabeth Hurley como el Diablo, mientras que en la cinta original actúa Peter Cook, basándose en la leyenda de Fausto.

En “La pasión de Cristo” (2004), dirigida por Mel Gibson, Rosalinda Celentano, durante la flagelación, representa al diablo. Asimismo, en “La última tentación de Cristo” (1988) de Martin Scorsese aparece de Satanás una niña como falso ángel guardián. Es interesante lo que hizo Aleksei German para representar al Creador. En el filme ”Qué difícil es ser un Dios” (2013), basado en la novela de Arkai y Boris Strugatski de 1964, representa a Dios. Es un viaje a un planeta que vive como si fuera la Edad Media y está inspirado en las obras pictóricas de El Bosco y Brueghel el Viejo.

En este contexto, el traslado del mundo visual del comic “The Sandman” fue un desafío, del cual la serie de Netflix salió bien librada. Escrita en la década de los ochenta por Gaiman, la serie asimismo respeta el carácter progresista que planteaba la trama al incluir personajes trans y de diversas culturas antes de la moda woke de Disney. Como en el relato religioso, Lucifer es un ángel caído del Cielo. Al rebelarse, Dios lo expulsa y su destino es el Infierno. En la historia de Gaiman, Lucifer Morningstar después de 10 mil millones de años, se aburre de gobernar el Infierno y lo abandona, entregándole la llave al Señor del Sueño.

Representada con sesgo romántico, en la escena de la serie, Lucifer le pide a Morfeo que le corte las alas en uno de los momentos más emblemáticos de la producción audiovisual -narrado de modo anti climático con temperamento gótico muy nostálgico. Tenemos así otra versión pop que abona a la iconografía del Infierno un Lucifer cuantimás ecléctico y neobarroco: porque tiene aires miltonianos, el aura de Bowie, la escuela de Tilda Swinton y hasta el talante de Drácula; y, sobre todo, por su provocadora postura donde, en lugar de encarar a Dios, opta por la duermevela del retiro ante un Infierno que ya resulta un fastidio. ¿Será que hasta el mal carece de sentido?