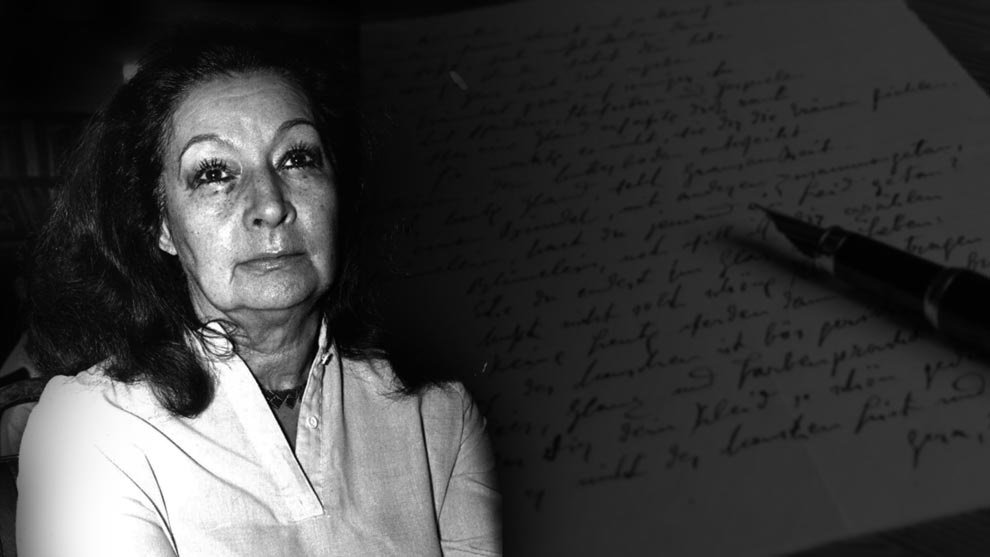

Amparo Dávila se abrió camino en el mundo de las letras mexicanas a finales de los años 40 y desde entonces nunca dejó de asumir su compromiso con la escritura. La polígrafa zacatecana tiene el poder de atraparnos desde las primeras líneas, en cualquiera de sus cuentos. Hoy, a dos años de su deceso, la recordamos a través de su palabra.

Para quienes no se hayan acercado todavía a su universo literario, he aquí algunos segmentos de “Apuntes para un ensayo autobiográfico”, una remembranza memorable que la autora leyó el 19 de agosto de 1965 en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes.

“Apuntes para un ensayo autobiográfico”

Amparo Dávila

Pinos, el pueblo donde nací, es el pueblo de las mujeres enlutadas de Agustín Yánez, es también Luvina donde sólo se oye el viento de la montaña a la noche, desde que uno nace hasta que muere. Situado en la cima de una montaña y rodeado siempre de nubes, desde lejos parece algo fantasmal, con sus altas torres, las calles empedradas en pronunciado declive y largos y estrechos callejones. Pinos es un viejo y frío pueblo minero de Zacatecas con un pasado de oro y plata y un presente incierto de ruina y desolación.

Yo nací en la casa grande del pueblo y a través de los cristales de las ventanas miraba pasar la vida, es decir la muerte, porque la vida se había detenido hacía mucho tiempo en ese pueblo. Pasaba la muerte en diaria caravana. No había cementerios en varios ranchos cercanos, y a Pinos iban a enterrar a los muertos. Yo los veía llegar tirados en el piso de una carreta, atravesados sobre el lomo de una mula y a veces en una rústica caja. Detrás de los cristales de la ventana tampoco había esperanzas de vida para mí, y sí muchos augurios de muerte; había perdido a mi hermano, y yo era una niña sentenciada y sola.

Al lado de nuestra casa se encontraba la de mi abuelo paterno. En ella había dos cuartos que nunca he olvidado: una sala muy grande con muebles de bejuco, tibores, espejos dorados, jarrones con flores de porcelana, cuadros y una virgen de bulto de tamaño natural con grandes ojos azules de vidrio, que parecía que de pronto iba a bajarse de su altar, y el cuarto del fondo donde había un ataúd en el centro y cuatro cirios nuevos. Éste era el ataúd que mi abuelo tuvo, durante años, listo para su muerte.

En la esquina de mi casa estaba el callejón de las prostitutas, y ése era el único lugar del pueblo donde quedaban restos de vida y de alegría, pero también por ahí transitaba la muerte. Con bastante frecuencia se mataban los mineros y las mujeres se apuñalaban por los hombres.

En la noche el aspecto del pueblo se volvía más dramático. No había luz eléctrica y las calles y las casas se alumbraban con la débil luz de las lámparas de petróleo y gasolina. El frío era más intenso y el viento soplaba más fuerte. Los hombres se envolvían en gruesos jorongos y se metían los sombreros anchos hasta las orejas; las mujeres se embozaban completamente con el rebozo dejando descubiertos sólo los ojos. Agobiados por el frío, pesadamente se movían a lo largo de las calles oscuras como si fuera una procesión de enormes cuervos negros.

El viento se filtraba por las hendiduras de las puertas y las ventanas calando los huesos. Yo siempre tenía frío. Ni la chimenea de mi cuarto, ni mis perros y mis gatos lograban calentarme. Durante el día muchas veces lloré de frío y por las noches de frío y de miedo… Una mujer vestida de blanco, con una vela encendida, muy pálida y sin ojos, buscaba algo a través de la larga noche, crujían las puertas y las ventanas, los muebles, pasaban sombras, bultos, se oían voces, suspiros, quejidos, y un hombre con una pierna de palo que golpeaba sordamente al caminar, entre los aullidos del viento, la música de los fonógrafos y las carcajadas de las prostitutas en el callejón. Así pasaba la noche, así pasaron muchas noches de mi infancia.

Mi primera afición fue la alquimia, tal vez por haber nacido en un pueblo de metales. Cuando no hacía tanto frío y yo estaba en condiciones de salir, me escapaba con mis perros a la montaña. Cortaba toda clase de flores y hierbas venenosas, juntaba pedernales y cualquier piedra que me parecía misteriosa. Después pasaba muchos días encerrada en una bodega vacía que había en la casa, llenando frascos con pétalos de flores y moliendo hojas de yedras y ortigas. Los pedernales y las piedras los bañaba en aguas de colores. Estaba totalmente convencida de que el día menos pensado obtendría perfumes increíbles, venenos, oro y piedras preciosas. Los frascos llenos de pétalos y hojas maceradas estallaban a los pocos días y la bodega se llenaba de aromas pestilentes. Los pedernales se enmohecían y enlamaban, pero yo no me desalentaba por los fracasos y volvía a llenar frascos y más frascos… Y todavía sigo preparando lociones, unturas y brebajes que algunos de mis amigos conocen. (…)

En la escuelita de los Pinos aprendí las primeras letras. Cuando tenía calentura no me dejaban salir de la casa y yo pasaba los días en la biblioteca de mi padre mirando la calle a través de las ventanas, ojeando libros y deletreando palabras. La Divina Comedia de Dante Alighieri era el libro que más me atraía, tal vez por el tamaño del libro, las pastas de piel rojas, los cantos dorados y los terribles grabados de Doré. Y éste, el primer libro que el azar llevó a mis manos, ha sido simbólico en mi vida, pues si bien ahí conocí el rostro de los demonios que me perseguirían sin descanso noche tras noche, sumándose a mi ya numerosa procesión de espectros, también descubrí el rostro del amor en Paolo y Francesca, los amantes que un negro viento impulsaba sin descanso por toda la eternidad, enlazados estrechamente en el amor que los llevó a la misma muerte. También encontré a Virgilio, el cual en varias imágenes me ha conducido de la mano a lo largo de mi vida, a través de mis propios círculos infernales.

Como nadie me lo impedía, yo pasaba días enteros hojeando y curioseando toda clase de libros, sobre todos aquellos que tenían ilustraciones: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Cervantes —cuyas láminas me divertían muchísimo—, Dumas, Théophile Gautier, Zola, Gustavo Adolfo Bécquer —aún recuerdo su rostro y su melena ensortijada en la portada de una edición española de sus Rimas y Leyendas—, Vargas Vila y no recuerdo cuántos más pasaron por mis manos. En esta forma desordenada he leído siempre.

A pesar de mi salud tan precaria, a los siete años me llevaron a San Luis Potosí a que recibiera educación en un colegio de religiosas, así seguí viviendo entre mujeres enlutadas. Cuando llegué al Colegio Motolinía, yo no sabía nada de religión, sólo sabía de los demonios que me aterrorizaban por las noches y los demás espantos. Ahí supe de la existencia de Dios y de su hijo Jesús muerto en la cruz. Tenía un poco más de ocho años cuando, profundamente conmovida, comencé a escribir, cerca de la primera comunión, pequeños poemitas a Dios, los cuales nunca mostré a nadie, no sé si por timidez o por sentir que era algo demasiado íntimo, una especie de confesión que debía permanecer oculta, y mostrarla era como desnudarse en público.

El escribir se manifestó en mí como una necesidad natural y una forma de expresión ineludible. Como tarea de la clase de gramática nos dejaban hacer alguna descripción, un pequeño relato, una narración. Así empecé, como a los diez años, a escribir prosa, es decir, cuentos. Yo hice cuentos con la misma naturalidad o facilidad con la que otros niños hacen palomas al jugar con barro, cuentos que sin duda eran malos, pero que eran cuentos. En ese colegio conocí a San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Luis de León, su traducción de Cantar de los Cantares de Salomón, así como los Salmos, que me impresionaron profundamente y me dejaron una honda huella.

Al terminar la instrucción primaria fui a otro colegio, también de religiosas, la Academia Inglesa Welcome, donde no cambiaron las mujeres enlutadas y sí la literatura. Ahí encontré a William Shakespeare, Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, Washington Irving, Henry Longfellow. Durante los años de la secundaria no escribí cuentos y sí muchos poemas. Me dediqué, con gran entusiasmo, al estudio del piano.

Cuando acabé la secundaria, una nueva y gran recaída de mi salud, siempre frágil, me tuvo confinada por un largo tiempo. La enfermedad y la carencia de una preparatoria particular en San Luis Potosí, así como la imposibilidad de ir a [la Ciudad de] México a estudiar, y el poco interés de mis padres, me impidieron continuar estudiando como eran mis deseos. Todas estas trabas físicas y morales me obligaron a buscar por mí misma y con mis propios recursos el camino hacia las letras. Lo que había comenzado siendo mera necesidad de expresión, con el tiempo había ido cobrando conciencia de vocación. Durante esos años de enfermedad y aislamiento leí mucho la poesía española contemporánea: García Lorca, Rafael Alberti, Emilio Prados, Antonio y Manuel Machado, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre. Descubrí a los escritores que han sido muy importantes para mi formación literaria: Herman Hesse, Franz Kafka, D.H. Lawrence y Albert Camus. Por ese tiempo, y siguiendo la huella perdurable del Cantar de los Cantares y los Salmos, comencé a escribir pequeños poemas paralelísticos y sonetos, pero tanto una forma como la otra llegaron a producirme una gran violencia interior, la violencia que me provoca todo lo que es cárcel o disciplina, y hui hacia el verso libre. (…)

La literatura me ha dado muchas satisfacciones y estímulos gratificantes: invitaciones para asistir a congresos o para leer cuentos —dentro y fuera del país—, distinciones, condecoraciones, premios inesperados y homenajes. Debo decir que la crítica ha sido siempre conmigo sumamente generosa.

He tenido una vida complicada y difícil, la cual me ha impedido escribir más, como hubiera sido mi deseo. La literatura ha sido para mí como una larga y terca pasión amorosa hacia la que, lo he confesado siempre, he sido una amante inconstante, mas no infiel. Siempre que la vida me lo permite, regreso a ella.

Esas vivencias fueron en gran medida el arsenal de Amparo Dávila para construir sus relatos, pues como Elena Garro, fue seguidora de Ortega y Gasset: “Lo que no es vivencia es academia”.

Los cuatro libros de cuentos de Amparo Dávila, Tiempo destrozado (1959), Música concreta (1964), Árboles petrificados (Premio Xavier Villaurrutia 1977) y Con los ojos abiertos (2008), pueden leerse en el volumen Cuentos reunidos, en la magnífica edición del Fondo de Cultura Económica.

Al igual que sus memorias, cada uno de sus relatos le mostrará a los lectores por qué tienen el poder de una mina de oro. Amparo Dávila, como Balzac, ahondó en la condición humana y desmanteló el lado oscuro de la existencia. Sus cuentos son un espejo que nos hacen reflexionar y nos invitan a cambiar el rumbo de la humanidad.

Obras citadas

Dávila, Amparo. Cuentos reunidos. México: FCE, Letras Mexicanas, 2009.

_____. “Apuntes para un ensayo autobiográfico”, Barca de palabras. Revista de la Unidad Académica Preparatoria, Universidad Autónoma de Zacatecas, núm. 8, Segundo semestre de 2005, pp. 7-11.