El hombre de la cámara (1929), documental dirigido por el cineasta soviético Dziga Vértov, fue una de las películas más originales en su contexto histórico por su osadía narrativa y por su fundamento de crítica marxista al naciente arte cinematográfico, más inclinado al entretenimiento que a satisfacer necesidades sociales. Sin embargo, no obstante su valor dentro de la revolución que cambió a la Rusia zarista, como garante estético de un sistema que aspiraba utópicamente al surgimiento del hombre nuevo, resulta una pieza fílmica sin el grosor de reconocimiento que presumen otras cintas que compartieron su línea de tiempo.

La Revolución de Octubre de 1917 convirtió a Rusia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el poder estaban los bolcheviques y el marxismo se convirtió en la filosofía que guiaba las decisiones políticas y sociales… y estéticas, como el cine, que se convirtió en el arte consentido del régimen mediante el cual se programó educar a las masas a través de las películas.

Intelectual Vértov, interesado en la corriente específica del futurismo, amigo del poeta Vladímir Mayakovsky con el que estuvo a un tris de hacer mancuerna para realizar un filme, fundador del grupo Kinoki y de la teoría del Cine-Ojo, se le puede comparar al Charles Chaplin de Tiempos modernos (1936) por su representación de los procesos de maquinización.

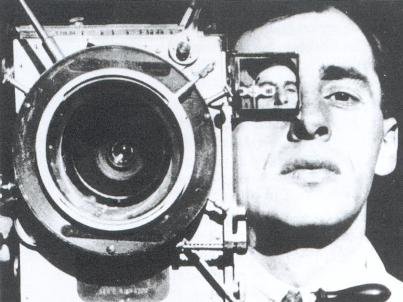

Muestra, sin duda, el talante de una narrativa experimental muy de vanguardia en donde aún nadie se atrevía a probar lo que hacía Vértov, además de haberlo sustentado en una ideología contra hegemónica (restarle lo burgués al cine y mostrar el enfoque del proletariado mundial), con una convicción que no interfirió en forma definitiva para volverse panfleto. Dicha experimentación, incluso, no fue bien ponderada por Serguéi Eisenstein, quien dijo que El hombre de la cámara era “vandalismo de cámara sin sentido”. Otros reparan en su propósito meta fílmico: una cámara fotografiando a otra cámara, resultando una novedad su intromisión para desvelar el protagonismo propio de la cámara con ángulos impropios para el ojo humano (y que advertían que las tomas imposibles era viables gracias al cine). Notabas un manifiesto, por supuesto, pero en El hombre de la cámara fluía el devenir de las cosas sin sentirse la crítica maniquea.

No obstante ser un documental creativo, iconoclasta ante la tibieza de sus pares (laboratorio de planos, movimientos y puntos de vista), afirmamos que El hombre de la cámara se coloca a igual nivel que la citada Tiempos modernos y hasta se relaciona con Metrópolis (1927) de Fritz Lang. De ese tamaño es la apuesta de El hombre de la cámara: retar a la modernidad explosiva que hacía de las ciudades los guetos de la clase obrera.

Claro, no había una rebelión incitada por un robot, como ocurre con Lang, pero a la película dedicada a contar un día típico en una ciudad soviética (rodada en Kiev, Moscú y Odessa), le basta con su elocuencia rítmica –se dijo que es cuatro veces más rápida que una película de la época, en la edición se utilizaron mil 775 tomas distintas-, para convertirse en testigo de la subordinación del paisaje moderno.

Se trata de un filme mudo, ahora musicalizado por Michael Nyman, que registra con ímpetu las actividades cotidianas ya en medio de un considerable caos vial: embotellamiento de tranvías y un conglomerado que avanza de forma automatizada (un hormigueo incesante); lo curioso es la sinfonía de objetos y seres humanos que se mueven al unísono sin rivalizar.

La excentricidad soviética surgía en un modelo aspiracional de sociedad en donde la autoridad máxima, el Estado, creía que el cine sería un instrumento didáctico. Los cineastas al poder no hacían más que batir en contra de lo que apenas había realizado el cine. Los cineastas soviéticos, hambrientos de vanguardia, cuestionan el cine como entretenimiento. Por ejemplo, se suscribió El manifiesto del sonido, también conocido como Statement of sound en inglés, que signaron Serguéi Eisenstein, Vsévolod Pudovkin y Grigori Aleksándrov en 1928. Aunque aceptaron su emoción por la nueva adquisición del cine, señalaron sus dudas con relación a su inadecuado uso.

El orgullo estético de estos cineastas fue mayúsculo y de ahí su empoderamiento. Querían innovar, sabían que tenían un novedoso recurso artístico que sería la síntesis de la literatura y el teatro, que tendrían que ensayar hasta hallar un lenguaje fílmico. En este panorama, Vértov subrayaba las virtudes de su tesis antitética: El hombre de la cámara representa una prueba en la comunicación cinemática. Sin intertítulos, no se ocupó guión alguno y no se apoyó en el teatro (ni actores ni escenarios propiamente dichos). Y arriesgaba su hipótesis desde la advertencia del filme: “Este nuevo trabajo de experimentación de Cine-Ojo está dirigido a la creación de un auténtico lenguaje internacional absoluto del cine, sobre la base de su completa separación del lenguaje del teatro y la literatura”.

En la prestigiada encuesta del 2012 de Sight and sound del British Film Institute, fue votada como la octava mejor película de la historia; después de seis encuestas apenas es admitida en el Olimpo donde se encuentran Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock, Ciudadano Kane (1941) de Orson Welles, Cuentos de Tokio (1953) de Yasujiro Ozu, La regla del juego (1939) de Jean Renoir, Amanecer (1927) de F. W. Murnau, 2001: odisea del espacio (1968) de Stanley Kubrick, Centauros del desierto (1956) de John Ford, La pasión de Juana de Arco (1928) de Carl T. Dryer y 8½ (1963) de Federico Fellini.

Las menciones de los aportes de Vértov exhiben un reparo: son tan sintetizadas, que en muchas ocasiones termina El hombre de la cámara por entenderse como un cliché. Es decir, El hombre de la cámara, es reconocido pero no en su vasta complejidad. Prevalece en la conversación de las artes rusas fílmicas el nombre de Eisenstein: El acorazado Potemkin (1925), Octubre (1928), Alejandro Nevski (1938) e Iván el Terrible (1943-1945)/ Iván el Terrible, segunda parte: la conjura de los Boyardos (1948-1958), no así el nombre de Vértov.

El lenguaje del cine le debe mucho a la indagación de El hombre de la cámara. La historia del cine ha estereotipado la contribución de la obra de Vértov, y en particular El hombre de la cámara, y se ha quedado como una opción etérea e inamovible: el cine-ojo, y poco se ha explayado en los matices que ofrece su rica obra tanto para su línea del tiempo como en perspectiva de pasado.

Desde que los hermanos Lumière colocaron su cámara para recibir al tren, allá en 1896, se han considerado como sustanciales estos cambios de percepción sobre todo en comparación a los sistemas de fruición emanados del Siglo XIX. La llegada del tren a La Ciotat modificó la dimensión de los cuerpos al incluir movimiento a la representación cultural. Como si el moderno invento fuera, en verdad, una suspensión de la realidad, su sustituto, cada paso dado fue sobre hombros de gigantes. Que el movimiento tuviera una dirección novedosa -hacia el público-, enseñó el carácter invasivo de la cámara que modifica el foco narrativo.

George Méliès, con su Viaje a la Luna (1902), alteró casi de inmediato las fronteras de los Lumière. Méliès hizo ficción, creativa a borbotón y con mínimos elementos, quebrando la idea sobria que los Lumière sostenían del cine como instrumento de difusión científica. Méliès dejó patente la primera alteración de la lógica: la manipulación del tiempo fílmico. Edward S. Potter con Asalto y robo de un tren (1903) mostró a su vez otras posibilidades de la narrativa: montaje y virtudes de la cámara. Variante del aporte de Méliès, Porter muestra la semilla del género que por excelencia será el esquema para contar historias: el western.

Ya no se digan los elementos que añadieron los rusos posrevolucionarios, compañeros también de generación de Vértov. Innegables son las muestras de señorío sintáctico de Eisenstein. Por donde se le vea, fijó un canon. Basado en el alfabeto japonés, sus ideogramas, Eisenstein replicó a Lev Kuleshov que el cine fuera un mero pegado de ladrillos. La intención dramática de Eisentein descubrió en los ideogramas el resorte de sus aportes ya clásicos: asociando imágenes se hallaba el sentido final. En el laconismo de la poesía haikú y en las máscaras del Teatro No, convergió la motivación necesaria para confeccionar sus planos: jamás una casualidad o desperdicio informativo, sino la suma intencionada desemboca en la connotación. Sergei asumió la responsabilidad: lo que se colocaba en frente tenía, siempre, un objetivo; y, en la sala de postproducción, todavía más, con el acompañamiento magistral de la música -de lo anterior tenemos obras maestras como El acorazado Potemkim (1925).

El filósofo Gilles Deleuze en La imagen-movimiento, diferencia las tesis de Vértov y Eisenstein. Aunque Eisenstein se burlaba de las ocurrencias formalistas de Vértov, Deleuze argumenta que se trata de dialécticas distintas. Mientras que para Eisenstein no había más dialéctica que la que se da entre el hombre y la naturaleza, para Vértov la dialéctica se encuentra en la materia. Vértov insistió en las limitantes de la percepción del ojo humano y quería mostrar en el conjunto de su materia a través del montaje (muchas veces distante deliberadamente), la maravilla del novedoso lenguaje que es el cine. Al final las “payasadas” de Vértov no fueron la némesis de Eisenstein. Ambos se separaban del pegado de ladrillos de Kulechov. Creían en la unidad, sí, en la imagen como génesis, pero la meta era consecuencia del montaje. El engrane de todas esas piezas era lo que generaba rumbo. Para Eisenstein, surgía entre el hombre y la naturaleza, y en Vértov era la dialéctica de la materia.

La sobreimpresión de imágenes en El hombre de la cámara intentaba demostrar la interacción de las cosas. A su modo, expresaba la envoltura de las relaciones sociales, movimientos que reunían una cierta dinámica que nos acercaba a la idea de la totalidad. Dicho lo anterior la tesis vertoviana es inmensa: pues así se percibe ahora El hombre de la cámara, desmesura para un artista que no se limitaba al registro sino a detonar la materia, a desprenderle su propia energía (que de ella derivará el numen del proletariado, pues bueno, ese ya era otro viaje…).

Deleuze nos recuerda el fundamento de los rusos: el fotograma es inseparable de la serie que lo hace vibrar, con lo que el cine supera a la percepción humana. Eisenstein basa su dialéctica en los ideogramas japoneses y en Vértov su dialéctica deriva de la oposición entre la materia; ambos, a su modo, apuestan por algo común, por dramatizar el fotograma. De ahí que la aportación de Vértov. El hombre de la cámara fuera una evolución de su cine. Después del registro de los noticieros, formalmente estalla con El hombre de la cámara. No sabemos qué opina Martin Scorsese de él, pero Pandillas de Nueva York (2002) puede conectarse con esa semilla citadina. Nuestro Rubén Gámez con Tequila (1992) es de los más fieles émulos del soviético.

Con su dialéctica de la materia, intentó descifrar el mundo que ya estaba encima desde un filtro comunista. El hombre nuevo celebraba la caída del régimen zarista y recibía, acaso sin consciencia, una modernidad urbanística que no era un mural sino la interpretación de un mundo que ya se había instalado más allá de las ideologías. En estas “payasadas” de Vértov se halla el concepto de comunidad. Deleuze habla de la reciprocidad y la idílica interacción entre pueblos distantes venciendo el tiempo y el espacio (la sovietización socialista) y homologando al ciudadano que, posterior, entraría en franca decadencia precisamente por sus diferencias.

La cultura rusa enseña en su historia una pléyade de directores muy importantes entre los que destacan: el fundador Vsévolod Pudovkin, el lírico Andréi Tarkovski, estilistas como Andréi Konchalovski, otro lírico Nikita Mijalkov, un duro como Elem Klímov y el maldito y excelso de Serguéi Paradzhánov, entre otros muchos que no mencionamos como los recientes, Andrey Zvyagintsev o Kantemir Balagov, y a los que sin duda debe agregarse el nombre de Vértov que, con El hombre de la cámara, abona a la historia del cine la siempre tentadora aspiración de abarcar la totalidad a través de un lenguaje fílmico que, se presumía, era el futuro esperanto moderno de las artes.