Hasta Veracruz llegaban las garras de la Inquisición. El antiguo cronista de esa ciudad, el Sr. Ing. Juan José González, localizó este caso que ejecutó el Santo Oficio:

Papeles amarillentos del viejo archivo veracruzano señalan que Ildefonso Gabriel de Herrera fue el primer condenado por el Tribunal del Santo Oficio. El triste doblar de las campanas de la plazuela del convento de Santo Domingo se oyó en toda la población. Eran las cinco de la tarde.

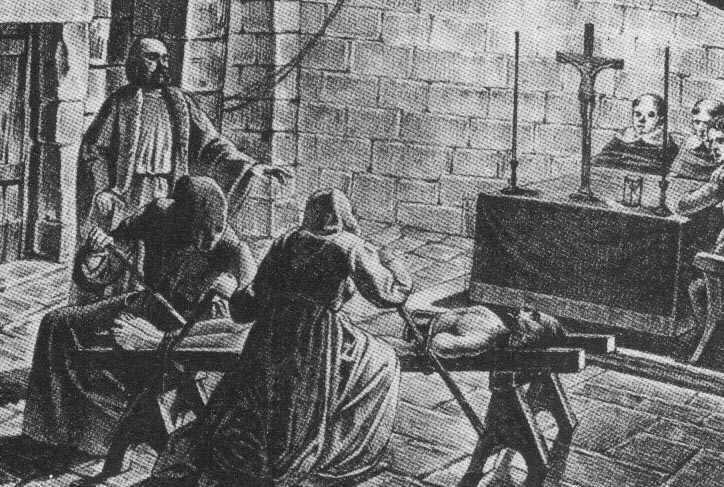

Los padres dominicos eran los encargados por el gobierno virreinal de enjuiciar a los confesos de delitos, y de dictar la sentencia en el tribunal que se encontraba en la esquina de Serdán y el cajón de la Lagunilla, esto es, media cuadra frente a la iglesia del convento.

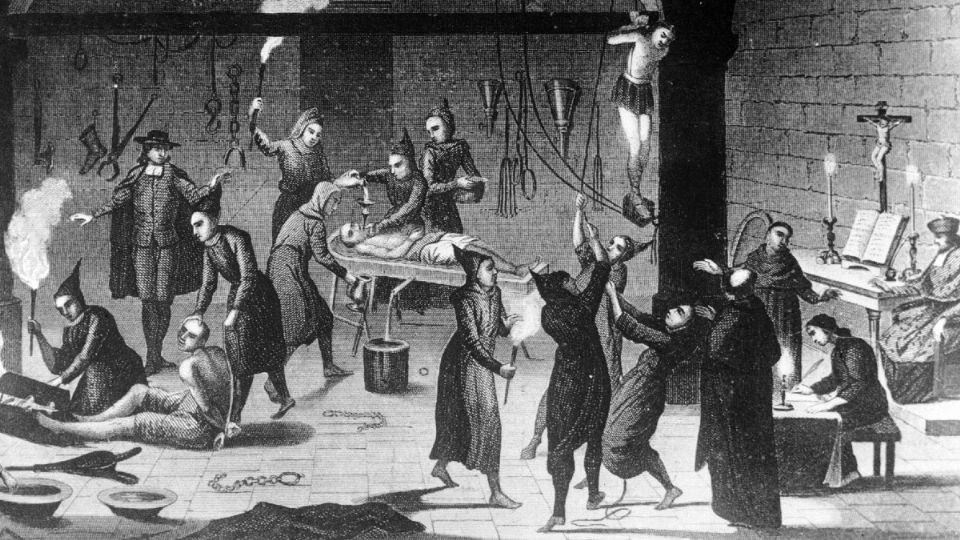

El acusado era convicto del delito de sodomía, pero como los Autos de Fe se ejecutaban en la ciudad de Puebla, a cuya diócesis pertenecía Veracruz, hubo de traerse al verdugo desde la Angelópolis. El relato da cuenta de los gastos realizados: “…al maestro de herrero que hizo la mascada para el garrote, cuyo instrumento no se había usado aquí hasta el presente, tantos pesos…” . La pena de garrote, o “garrote vil” consistía en amarrar al reo sentado de espaldas a un poste alto, colocándole una argolla de hierro alrededor del cuello y de dicho poste, que se retorcía con una cuerda por atrás del madero, estrangulándole. Después de muerto, se quemaba su cuerpo en la hoguera.

Se colige que el cuerpo fue quemado en el mismo sitio de la ejecución, porque en la cuenta aparece la cantidad de seis reales que se pagaron a los hombres que cargaron la leña para armar la hoguera. La mano de obra por armar la plataforma del suplicio costó a las autoridades la cantidad de veinticinco pesos, y dieron al sastre que hizo la caperuza y la túnica (el sambenito) que usó el reo, ocho pesos.

El acusado estuvo tres días y tres noches encapillado en la cárcel del Tribunal del Santo Oficio, y según las listas, recibió las más grandes atenciones que se dispensaban a los condenados a la última pena. Los alimentos proporcionados al reo fueron los mejores de la más rica mesa de Veracruz. La lista señala: “Puchero de gallina, pámpano frito, carne de ternero, jamón, vino español, y pan resobado para el almuerzo, y como postres: “panales” y “suspiros”, que eran los más sabrosos dulces de aquella época. En el desayuno se anota: “chocolate de metate”, acompañado de marquesote y rosquitas de manteca, y nieve para enfriar las limonadas.” La cuenta de gastos marca también la compra de dos puros y cigarrillos que fumó el reo en las setenta y dos horas que estuvo enrejado.

El recuerdo de la actitud del verdugo, del grito de desesperación del reo, el sacudimiento de su cuerpo, el olor nauseabundo de la carne quemada entre los leños verdes rociados de aceite, así como de las volutas de humo por donde se le escapaba el alma fue tal, que hasta el siglo siguiente se imaginaban ver los veracruzanos una cabeza volando por los tejados. Se creía que el espíritu de Ildefonso Gabriel penó por mucho tiempo, pues su muerte no había sido natural sino súbita, según la conseja de aquellos tiempos.

Eran épocas de cuentos de espantos y de leyendas. Como no alcanzaban los faroles para alumbrar los oscuros rincones, los pasos de algún trasnochador o el ronquido de un borracho bastaban para hacer temblar de miedo a los vecinos.