Que en un buró convivan libros con enfoques de vida y estilos tan dispares entre sí, obliga a pensar que esa persona es un símbolo del eclecticismo del siglo XXI. Lo digo porque Fernanda Melchor (Boca del Río, 1982) pertenece a ese tipo de lectores de gozo omnívoro, un apetito que mezcla intereses profesionales que pueden ser simultáneos (porque en este país se vive de dos o tres trabajos), contentillos aparte, curiosidades temporales, obligaciones del estatus quo y hasta saciar el simple morbo.

En este sentido llaman la atención las confesiones de buró de Fernanda. En las múltiples entrevistas que le han hecho desde Temporada de huracanes, en la que cedió a Felipe Sánchez de El país, dice que siempre tiene tres o cuatro libros que lee a la par, y esa noche tenía las obras completas de Raymond Carver, un ensayo sobre la fotografía de la violencia, Retrato involuntario, de Marina Azahua; y una novela mala de Stephen King, Los Tommyknockers.

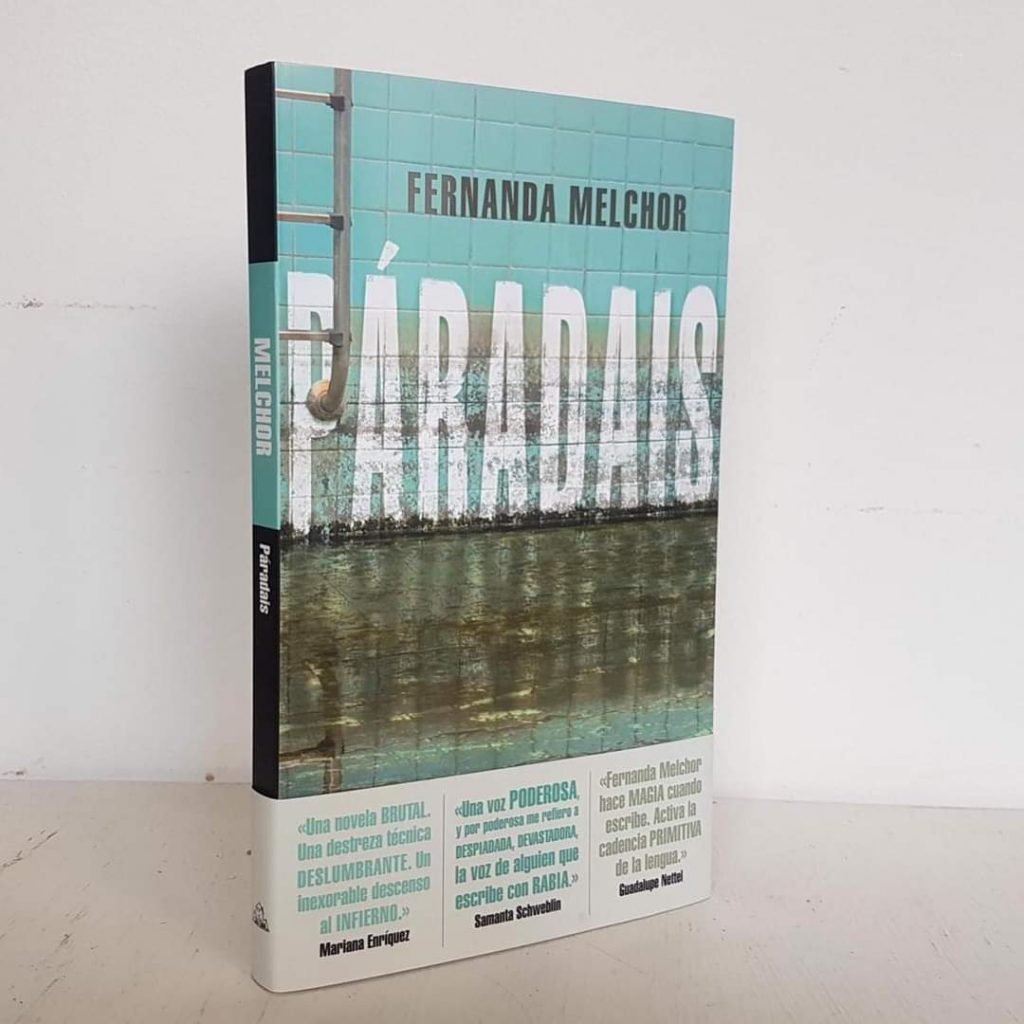

Iniciemos nuestra lectura de Páradais. La espiral de culpa que padece Polo es desesperante; en efecto, está sumido en la desesperanza de su miseria y ni la aparente redención del Río Jamapa lo salva del infortunado destino que lo recibe a chancla pelada tras sobrevivir a la furiosa tempestad. La propia autora ha dicho que a veces se le figura que en Páradais el diablo lo estuviera contando todo, como si en el fondo se divirtiera un poco a costa de la oscuridad del deseo desbordado de este obeso y enfermizo chaquetero llamado Franco.

Fernanda Melchor ha dicho que Páradais tiene su foco en la libido entrampada de Franco: la novela que cierra el tríptico del trópico negro indaga cómo el deseo se puede convertir en algo sumamente lóbrego. Para Melchor la violencia es algo natural, inherente a la condición humana: banalidad del mal que le sirve como espejo personal y, por qué no, como reflejo de tiempos aciagos, aunque ella evada el propósito de un mensaje aleccionador.

Y tan inseparable es la violencia, que en su tríptico no ha dejado títere con cabeza, pues ya agregó a las zonas marginadas un nicho social donde también se gesta la violencia, un sitio exclusivo, lleno de privilegios: la clase blanca pudiente -Franco es rubio-.

Fer nos recuerda que Umberto Eco hablaba de que, de nuevo, vamos hacia una suerte de Edad Media. Estando de acuerdo en que el hombre es violento por naturaleza -Max Weber decía que el estado reclamaba el monopolio de la violencia-, aún me resisto a entender lo que ocurre hoy en día pues se me escapa del extremo de la comprensión. Claro, es complicado contradecir a Eco.

Quizás, más bien, lo que sucede es que, con la acelerada visibilización que propagan los medios masivos de información, en la etapa presente se espectaculariza todavía más la violencia soterrada y entonces nos asombra el nivel de vesania con que se representa al crimen en general.

Sergio González Rodríguez en esa arqueología del horror que integran El hombre sin cabeza, espeluznante periplo por la simbología y lenguaje arcano de los tiempos en guerra y su ensayo Campo de guerra, desarrolló el concepto de desmesura criminal para ubicar el uso y apropiación de los signos vernáculos y mitos pop producidos en la comunicación de masas por parte de los cárteles de la droga.

Creo que la violencia contemporánea se ha desplazado hacia todas las esferas sociales. La violencia estaba arrinconada discursivamente en zonas de confinamiento como las guerras, los conflictos nacionales o mundiales, las pandillas en los barrios o las villas miseria -justificada por el bajo índice de educación. Sin embargo, ahora el psicópata es ese centauro que incomoda a las ciudades y ya ni se diga de los narcos que, como humedad, han permeado en cualquier rincón.

Fernanda pertenece a una época de híper violencia que absorbe a la totalidad de las capas sociales. Lo que Sayak Valencia ha tildado de capitalismo gore para explicar la violencia en la frontera norte mexicana, queda para entender nuestro tiempo. Esta desmesura criminal se ubica en el trópico negro; el caló que ocupa se apropia de signos vernáculos y mitos pop con un equilibrado lenguaje que no se entrega por completo a la cadencia local ni guiña empáticamente con los personajes en menoscabo sintáctico, sino que mantiene la distancia estructurada de un narrador que monologa sin hallar respuestas (Roberto Saviano en Zero zero zero está sorprendido por la saña con que actúa la mafia mexicana. Experto en la camorra napolitana y sus vasos comunicantes con el crimen organizado chino, analiza el negocio de la cocaína a nivel mundial y ahí manifiesta la notoria diferencia entre la violencia ejercida por los mexicanos y la de sus homólogos rusos e italianos -y hasta los kaibiles guatemaltecos).

Con lo anterior no circunscribo al trópico negro en narrativa del narco, pero sí la refiero como el marco contextual al que está concatenada la delirante ambición de sus malandros. Alrededor de este capitalismo gore, la sociedad del confort ha subido y ensanchado los estándares de lujo y cosificación y, por ende, de eros maniático. Los estímulos aspiracionales cada vez están más cerca de hábitos de consumo desenfrenado: la internet cerró la distancia elitista y hasta creó simulacros inmediatos como la pornografía y acceso infinito a imágenes sexuales filtradas en el marketing de la música, el cine y la moda que, así como gratifican, frustran a quien no las consigue.

El sicario joven quiere aprehenderlas, y ya, porque no vislumbra futuro. Pero también el resto social está ansioso por un lote, aunque sea pequeño, en ese paraíso de una sociedad hedonista sin límites de saciedad. Y el gordo Franco es uno de sus tantos Frankenstein.

La visión que ofrece de Veracruz no es folclórica: ni viejitos bailando danzón, ni el café con leche de La Parroquia ni el carnaval aparecen. Su tono no es turístico, tampoco exótico. Falsa liebre (2013), Temporada de huracanes (2017) y ahora Páradais (2021) representan un punto de vista ácido en torno a su natal Puerto de Veracruz y sus alrededores -en este caso un lujoso fraccionamiento montado encima de un muelle de pescadores.

Por ello vale la pena mirar comparativamente a este Páradais con sus influencias más declaradas. José Agustín ha sido una fuente de inspiración de Fernanda. Ella ha mencionado que una de sus lecturas favoritas es Se está haciendo tarde (final en laguna) de José Agustín (Noche de Califas de Armando Ramírez también es mencionada por la autora). El germen de inspiración es muy evidente: Melchor posee el oído para recuperar un lenguaje popular con toda y su oralidad -y, agregaría, sonoridad-, y hacerlo con una destreza que diluye cánones, pero tampoco se abandona al pop.

La novela definitiva de Agustín no solo permite trazar un símil e identificar un antecedente innegable, sino a través de la comparación histórica se explica el lugar que guarda Páradais en la actualidad. Agustín escribe Se está haciendo tarde bajo la expectativa liberadora de una juventud rebelde. El lenguaje de los jóvenes era ruptura: la inclusión de sus modismos y preferencias como el rock era una forma de diferenciarse identitariamente. El propósito último era colocar a la juventud en un escenario de trascendencia, de revelación. El final en laguna está trazado para una búsqueda arquetípica; se convierte en acomodo ideológico, un esbozo de luz del deber ser.

Páradais está planteada en un mundo diferente al de principios de los setenta del siglo pasado, tiempo en el que fue escrita la pieza de Agustín. Lo que narra Fernanda, ya decíamos siguiendo a Sergio González, asimismo refleja la exacerbación de un modelo patriarcal, una violencia omnipresente cuya decadencia alcanza diversos niveles en la maquinaria de muerte que desglosa Sayak. En Páradais no hay rito de iniciación. Los jóvenes ya han cambiado luego de que la autoridad fue decapitada. Temporada de huracanes también es, literal, un vendaval que pertenece a este engranaje de la necropolítica.

En sus reseñas de libros, Fernanda ofrece pistas de sus inclinaciones. De cuál es su perfil, sin que esto quiera decir que se trate de un marco teórico, pero que sí funciona como el trasfondo de sus eventuales conceptos. De formación periodística, Melchor sigue cultivando para su literatura ese enfoque que es técnica a su vez. Le interesa, por ejemplo, Racimo del periodista Diego Zúñiga, intento por novelar los crímenes reales cometidos por el psicópata de Alto Hospicio en Chile. Destaca la habilidad periodística de Zúñiga en la investigación, rasgo más notorio en Fer en su pasada novela, donde hace extrapolación de la nota roja del Notiver, siguiendo los pasos de alguna manera del nuevo periodismo estadounidense donde Truman Capote y Norman Mailer hicieron novelas de un caso registrado en periódicos. Le interesa el contexto de impunidad feminicida de América Latina, donde -parafraseo a la autora-, trasladando a una dimensión continental lo que Vicente Leñero afirmaba sobre el crimen en México, lo común es que las investigaciones queden sin haber sido resueltas.

A Fernanda le sirve lo que señala Susan Sontag para ahondar en las apariencias: “Solo lo que narra puede hacernos comprender”. Así, nuestro gordo y Polo parecerían una imagen cliché del malandro; sin embargo, Páradais logra derrumbar estereotipos después de vociferar y alburearse entre ambos. También se apoya en El arte de la novela, donde Milan Kundera escribió que toda novela adquiere la obligación moral de descubrir una parte hasta entonces desconocida de la existencia, cuando se refiere a uno de los principales logros de Laila Jufresa para explorar con minuciosidad una cultura humanista pequeñoburguesa, como nuestros amigos del residencial jamapeño.

Melchor sabe bien de qué va la violencia contemporánea, de su protagonismo en la literatura que en muchas ocasiones consuela y exorciza el horror y el sinsentido del narcotráfico; incluso, reconoce el interés que despierta en el extranjero la representación de nuestra “exótica barbarie” (Diana Palaversich dixit). Una crítica que hace del libro Ladydi, de Jennifer Clement, sirve para justificar Páradais. Indica que la distancia que separa a la realidad del discurso literario es irrelevante; lo importante, asegura, es la contextura del mundo imaginario que presenta. Y, en este caso, el empalme que hace Fer de lo subjetivo y lo objetivo es la contextura de su armazón discursivo que tanto ha sido reconocido.

Se trata de una ubicuidad violenta desmenuzada -en la soez expresión del asesinato y en la no menos vulgar enunciación del apetito sexual-, con una bravura de estilo donde funde hechos y emociones como si fuera conduciendo, se lo ha descrito Jaime Mesa, en “un auto avanzando a 150 kilómetros por hora por una carretera oscura y estrecha”, seguramente en alusión al universo de David Lynch.

Emmanuel Carrère entiende por bravura a aquel fragmento donde el autor despliega todo su virtuosismo. La bravura con la que Fernanda concluye Páradais es igual a esa flecha narrativa que repta desde Temporada de huracanes por un camino solitario en la noche y sesgando el yerbazal silvestre que parece cobrar vida lanzándose hacia uno en este trópico negro de la Melchor. Bravura que no tiene destino. El asalto a la mansión de los Maroño en plena tormenta carece de sentido, es vano. Ya lo ha dicho Polo: todo parecía puro cotorreo, guasa del gordo, parloteo del marrano obsesionado con la vecina.

Empero, lo que pasó entre las tres y siete de la mañana de un lunes de finales de julio, Polo lo recordará como un cuadro apocalíptico. Un continuo enhebrado con flashes de acción, divididos apenas por un “;” que incomoda porque de nuevo Melchor acierta creando una atmósfera intangible y novedosa como giro brutal de los personajes que semejaban caricaturas pasadas de lanza adictas a películas triple x.

La escritora refiere que el tríptico El jardín de las delicias, de El Bosco, le inspiró para la narración. Sabía que iba a tener tres partes, y en esta última está el giro y el estilo por venir. Bravura que es parpadeante edición, rápida, precisa, con bisturí, diría Mariana Enríquez. Lleva un éxtasis de imágenes que combinan lo delirante, la sinrazón por supuesto, y hasta una Condesa Sangrienta (de Malibrán) cuya aparición pertenece a ese código enterrado que sugiere Guadalupe Nettel. La masacre en la mansión paraliza por lo cruento y por desechar ya la sombra argüendera del gordo y transformarlo con este vuelco en un psicópata región 4. Pero a mí me llega igualmente a asombrar después de la taquicardia que generan los exasperantes “;”, la purificación o redención fallida de Polo en el Río Jamapa, la sigilosa carrera entre la tupida lluvia y la cara desencajada de la Condesa sangrienta entre las ramas del amate.

Estamos frente a un caudaloso río en medio de la borrasca. La laguna de Agustín es un pasón revelador que ilumina con la luz propia -además de la Luna. Mientras que en Fer se encuentran los matices del negro, lo arcano de la oscuridad prevalece. La sensación espantosa en Polo de que una criatura marina le encajara los dientes y ese frío total que lo asfixia hasta encontrar la arena y tumbarse entre matojos de lirios, como dice Fer, aprendiendo a respirar como un recién nacido: “Había perdido todo: las llaves, los zapatos, el teléfono, la bicicleta, la mochila con su overol de trabajo y la cartera de mano con las joyas de los Maroño, pero no importaba porque estaba vivo: había cruzado el Jamapa en plena tormenta, en la oscuridad cerrada de aquella noche febril, y había salido purificado y redimido, o eso era lo que creía” (Melchor, 2021: 155).

Todo resulta penoso para el Polo recibido a chanclazos por su madre, porque el curso de las cosas parecía de lo más normal y ordinario. Las imágenes arquetípicas y numinosas con el propósito de una visión neta y efectiva, como decía el Agustín de Se está haciendo tarde, no caben para estos jóvenes inadaptados. La ausencia de salida en Melchor revela los tiempos bárbaros que vivimos donde los malandros, a gran escala o de pacotilla, son latentemente oscuros porque su deseo irrefrenable conlleva análoga rabia: violencia ansiosa, Tánatos anda suelto, el demonio es el que ríe y flota en el Río Jamapa donde, insistimos, falla la redención de Polo, el personaje más solitario que está atrapado en la rutina infinita del Páradais de Fernanda Melchor.