La literatura fue la llave que me abrió la puerta para combatir el yugo de la sociedad patriarcal. Durante mi infancia y adolescencia, en los años 50 y 60, todo giraba en torno al hombre. El esposo trabajaba, tomaba las decisiones, dirigía la vida de sus hijos e hijas, era, en pocas palabras, “el amo y señor de la casa”. En tanto que la mujer se dedicaba a los quehaceres del hogar, a alimentar a su marido y a su prole, vivir en la sombra, es decir, ser “un cero a la izquierda”.

De familia provinciana, nací en Tuxpan, Veracruz, y viví entre dos ciudades: ese pequeño puerto al norte del estado que visitábamos los fines de semana para ver a la familia, comer camarones de la Laguna de Tamiahua, o mojarras con enchiladas de semilla de pipián a la orilla de la playa, los helados de don Regino, los cocos en la carretera, y Poza Rica, la ciudad en el auge del oro negro, donde mi padre trabajaba en las oficinas de Petróleos Mexicanos y construyó una casa llena de árboles frutales y asistí a la escuela.

Mis recuerdos me llevan precisamente a mi padre, leyendo el periódico, puntualmente, todos los días: Excélsior. El Periódico de la Vida Nacional, y su consigna: “Deben de leer el periódico para estar informados de los sucesos que rigen y transforman el mundo”. Nosotros, mi hermano, mis hermanas y yo corríamos por la habitación sin hacerle caso.

Al regreso de la escuela, mi madre tenía siempre la comida lista, calientita, deliciosa. La devorábamos y después también escuchábamos su consigna: “Hagan la tarea antes de salir a jugar”. En aquella época se salía a jugar al patio, a las calles; apenas había televisión. Entonces mi padre leía y mi madre cultivaba el hábito riguroso de cumplir con “la tarea”. La recuerdo joven y vigorosa repasando las tablas de multiplicar: “6×1=6; 6×2=12…”. Ella preguntaba y nosotros respondíamos. Le encantaba ayudarnos con todas las labores escolares.

Mi infancia la poblaron los cómics: Archie y sus amigos, La

pequeña Lulú, Lorenzo y Pepita, El Pato Donald

y Memín Pinguín, sin advertir en esos momentos los

estereotipos, el racismo o el sexismo. Estas revistas llegaban a los puestos de

periódicos al terminar la semana, por lo que mis

tardes dominicales las pasaba divertida leyendo las peripecias de esos

personajes.

Los otros días los llenaban las largas pláticas con las muchachas que ayudaban en los quehaceres de la casa, eran muy jóvenes y procedían de las rancherías en busca de trabajo. Recuerdo a Chabela, siempre pálida, tan buena como el pan, y a Remi, diminutivo de Remigia, con unos dientes grandes y escandalosas carcajadas. A mí me encantaba estar con ellas, en la azotea mientras lavaban, o en la cocina cuando preparaban la cena. Escuchar sus historias siempre tristes, era recorrer los caminos del hambre, de los despojos, del pasado que se repetía en su presente. Cuando se fueron, mis días padecieron su ausencia. Un par de veces nos visitaron y llegaron con quesos, pan o dulces elaborados en sus comunidades. Tan humildes y sin embargo con las manos llenas.

En su juventud mi padre había tenido la pasión por la literatura, solía citar a Goethe y a Víctor Hugo, pero decidió abandonar sus estudios (fue estudiante en la UNAM por una breve temporada), buscó trabajo y se casó con mi madre. Poco a poco empezó a navegar por otras vertientes que lamentablemente lo encandilaron y separaron del territorio de las letras.

Mi madre, en cambio, sólo pudo terminar la primaria. Había sido una excelente alumna y quería continuar con la secundaria, no obstante en aquellos tiempos las mujeres se preparaban únicamente para el matrimonio y la maternidad. Tocaba el piano y cuando la dejábamos en paz, se desplazaba por ese único espacio que pudo tener para sí sola: la música. Atrapada en las labores domésticas con cinco hijos, tarde o temprano lo abandonó.

Fue en la adolescencia cuando descubrí la magia de la literatura y ahí me quedé. Mi padre al ver mi gusto por la lectura, me regaló Mujercitas de Louise May Alcott, que llenó mis días melancólicos con aventuras que resolvían las carencias en mi vida familiar.

Como prefería quedarme a leer que ir a la alberca o salir a jugar con mi hermana Norma, la deportista, la que me explicaba el universo de las matemáticas, no tardé en descubrir en el clóset algunos de los libros del ex-estudiante de la UNAM: Mi corazón al desnudo de Charles Baudelaire (1947), Casanova de Stefan Zweig (1951), las Obras completas en tres tomos de Johann Wolfgang Goethe en la editorial Aguilar (1950), Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Los miserables de Víctor Hugo, El retrato de Dorian Grey de Óscar Wilde, entre diversas antologías poéticas. Algunos los pude entender y los releí, otros estaban fuera del alcance de mi comprensión. Aún los conservo con la sobria y elegante firma de mi padre.

Aunadas a estas lecturas, por supuesto, la poesía española e hispanoamericana compilada en varios tomos. Ahí descubrí a Sor Juana; por ella supe del derecho al conocimiento del ser femenino. Gracias a “Hombre necios que acusáis…” comprendí la desigualdad de género, la misoginia, la gran injusticia padecida por mi madre, por mis tías…por todas las mujeres que me rodeaban.

Mi padre continuó regalándome otros libros, entonces llegaron a mis manos Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra.

Así, de esa manera ecléctica, leí y me encerré en un mundo propio. Cada lectura la degustaba con la calma que hoy quisiera recuperar: ese leer y releer sin prisas, sin demandas.

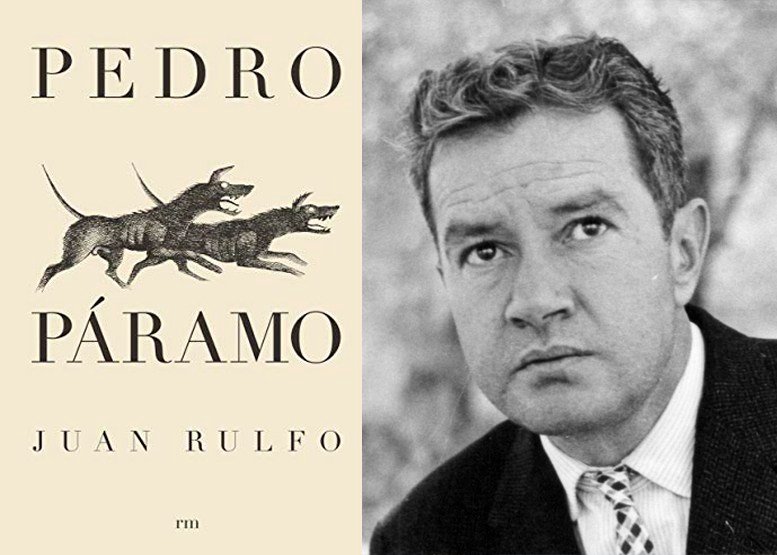

En la secundaria fue continuar en ese

devaneo con las letras. Cómo olvidar a mi maestra Olga, jovencita,

recién casada y egresada de la Facultad de Letras

de la Universidad Veracruzana. En sus clases llegaron otros autores de una

manera más sistemática; uno de ellos me deslumbró y me quedé pegada a sus páginas: Juan Rulfo. El autor jaliscience me impresionó tanto que casi me sabía de memoria Pedro Páramo.

Con la maestra Olga, ya en la preparatoria, también ingresé al orbe de Federico García Lorca. Animé a mis compañeros y escenificamos Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores del poeta y dramaturgo andaluz. Me convertí en directora, escenógrafa y actriz; no había de otra si quería llevar a cabo el proyecto. Mis compañeros preferían andar trepados en los árboles, irse a comer una paleta de piña, echar relajo en los redondeles de los patios, o regresar temprano a casa, que memorizar largos parlamentos de Lorca.

Nuestra puesta teatral tuvo tal éxito que nos invitaron a presentarla en Papantla. Desde entonces Lorca me abrió un camino que después reforzaría Rosario Castellanos: «Debe haber otro modo de ser humano y libre». No más Penélopes ni Evas. Me fue quedando claro que el matrimonio no era el único papel para la mujer y que no tenía que cumplir con el rito inmolatorio.

Yo veía a mi madre preparar hasta tres guisos diarios para complacer a su familia. No tenía reposo. Nunca encontraba tiempo para la lectura o para sus inquietudes. Se dedicó a vivir a través de nosotros. No quería que sus hijas repitiéramos su destino y se propuso contra viento y marea que estudiáramos. Nunca nos forzó que aprendiéramos a guisar, como lo hicieron con ella cumplidos los diecisiete años. Ella festejaba cada uno de nuestros pequeños triunfos escolares.

Por esa época también me dio por declamar. La memoria fungía un papel muy importante en la educación en esos tiempos y las escuelas tenían concursos de oratoria y de declamación. Ignoro si esta tradición siga vigente. Gané algunos premios. Participé con los poemas “La suave patria” de Ramón López Velarde, “A Gloria” de Salvador Díaz Mirón y “Me gustas cuando callas” de Pablo Neruda (hoy sigo siendo fan únicamente del primero; después descubrí el sexismo sobre todo del poeta chileno, quien ya no me interesa). Mi padre era mi coach. Pasábamos horas ensayando, él me indicaba las entonaciones y los movimientos. Ya lo dijo Elena Garro: “eran tiempos felices, aventureros y gloriosos”.

Después: el dolor, el colapso de la relación con mi padre. Descubrir los lastres del machismo, las infidelidades, el abandono; el fin del paraíso terrenal. Mi madre, que había permanecido tras bambalinas, salió a la defensa y luchó contra todos los preceptos patriarcales para que sus hijas continuáramos nuestras vidas en aras de la educación superior.

Vino la carrera de Letras Españolas en el Tecnológico de Monterrey; apareció Elena Garro en una de sus aulas y se instaló en mi imaginario; ahí vive desde 1977. Ella fue una de las pocas voces femeninas incluida en la larga lista de lecturas dominada por la hegemonía masculina.

Más tarde, en la década de los 80, durante mis estudios de posgrado, hicieron acto

de presencia otras creadoras que alimentaron y moldearon mi espíritu. Llegaron de todos los continentes, de

todas las razas, marcadas por los mismos atavismos.

Y “aquí estoy sentada sobre esta piedra aparente” tratando de descentralizar la literatura mexicana, deconstruyendo historias oficiales, llevando a la luz pública obras de escritoras fundamentales que por una u otra razón se han quedado rezagadas: Nahui Olin, Antonieta Rivas Mercado, Nellie Campobello, Guadalupe Dueñas, María Luisa “La China” Mendoza, Pita Amor, Inés Arredondo, Amparo Dávila, entre otras tantas plumas irreverentes e innovadoras.

En la Universidad de Nuevo México he hecho teatro con mis alumnas y alumnos desde el año 2000, de manera muy modesta, como lo hice a los dieciocho años, con la misma pasión y entusiasmo de entonces. Cuando termine la pandemia provocada por el COVID 19 volveré al campo de batalla, porque cada vez que realizo con mis estudiantes un recital poético o la puesta en escena de una pieza de teatro de Elena Garro, vuelvo a convertirme en aquella joven que como Catita, Luisa, Clara o Titina, buscan ponerle fin a la desigualdad de género, a la injusticia social. En fin, transformar el mundo a través del poder de la palabra.

8 de marzo de 2021 Día Internacional de la Mujer

Este día quiero recordar, visibilizar y darle voz a la primera mujer transgresora que conocí: mi madre.

Aquí no hay cama para ti

Para Francisca Lopátegui Burdick, mi madre

Aquí no hay cama para ti,

le dijo mi madre

a mi padre.

Volvía enfermo

después de varios años de ausencia,

sin dinero,

con reclamos.

Le exigía a la esposa

guisos especiales

por su delicado estado de salud,

mimos y cuidados.

Después de todo

había aprendido desde niño

que el hombre existe,

tiene derechos,

la mujer fantasma

sólo es dueña de obligaciones.

Entonces, era natural que volviera

pensando que ella,

la callada esposa, le abriría la puerta

de la que ya no era su casa,

lo alimentaría y cuidaría,

como si todos los siglos de dolor acumulado

pudieran esfumarse con unas lágrimas de cocodrilo

derramadas por las mejillas de un hombre

que volvía a utilizar el mismo truco.

Pero mi madre ya no era la misma.

No fue necesaria una diatriba de reclamos y venganzas.

La esposa simplemente le dijo:

Aquí no hay cama para ti.